Πάθει μάθος, ovvero della conoscenza escruciante

Per tirare le fila, e perciò disporsi con uno scritto vicariante il testo e che sia di chiosa al medesimo, siano poste le seguenti risoluzioni: Lucidi, brevilinea nella sua produzione e lontana dalla verbosità opaca di una versificazione onfaloscopica, realizza una scrittura poetica che si caratterizza e per cifra stilistica e per chiarezza di intenti di un elemento conscio pregnante nella pagina.

Sin dall’esordio che si propone, in “Contaminazione” non si recupera alcun intento di edulcorazione semantica, né anche di addolcimento chimico di quel sentimento fintamente etico che pervade il buonsenso quotidiano, al contempo tantomeno viene rinnegata qualsiasi esperienza dello scibile.

Anzi, nel testo la conoscenza della realtà diviene condanna, nella misura in cui l’apprendimento che trafigge gli eventi della realtà, e si tramuta in una ἐπιστήμη foriera della consapevolezza paradossale della non-essenza; con la conseguenza lampante riguardante la cedevolezza del baricentro della coscienza etica discioglie il singolo nella sua esaltazione martoriante, per poi confluire nell’acuirsi di un dolore inevitabilmente perpetuo e comune a tutti gli essenti.

Per un tal motivo possiamo altresì dichiarare quanto segue: nel proprio dettato, l’autrice disponga un sentimento umorale che, se da un lato è totalmente imbevuto dell’urgenza sanguigna di fornire risposta all’avvicendarsi degli eventi, dall’altro elude il valore comunemente condiviso di poesia come fatto-comune.

Questo, perlomeno, nei sensi per cui l’autrice sembri recuperare implicitamente quel valore aedico di una ποίησις che erompe dalla scorza di un ragionamento affine per necessità all’essere-monade, per giungere a consapevolezza universalistica, senza ricadere nell’assiomatico, della sorte che attende ogni cosa viva.

Infatti, comprendendo nel proprio cantare il dramma che questi versi incarnano nell’orizzonte epistemologico, il tratto distintivo che verga il dire dell’autrice è la profonda e tragica consapevolezza che nulla sarà risparmiato

al vivente in quanto tale.

Tanto che, i vari episodi lirici protenderanno ad una forma majestatica di matrice latina, certamente, ma che al contempo ci sembra una professione di umiltà – tosto che un ego-poetismo autodafé, ovvero coram populo. Tale deduzione squaderna su una campitura di responsabile ed interiorizzata sofferenza, la quale si concretizza in un elemento tanatologico pressocché costante ed invitto che instaura sin dalle prime battute un campo semantico della negazione in cui né orizzontalità né verticalità hanno un valore sintatticamente salvifico.

Tutto questo ci vale per identificare un tratto distintivo della cifra stilistica di Lucidi: la tensione epistemologica, commista al sapore fortemente gnomico e sentenzioso della versificazione, conferma che le istanze poetiche nell’opera rispondono ad una vocazione tendente all’oggettività di una γνώμη volta all’ammaestramento del prossimo.

Per cui, se l’opera sia segnata da una profonda individualità in grado di aderire all’intera umanità in sede di esegesi, non possiamo negare il valore sostanzialmente coreutico del dettato della nostra; il che squadra sulla qualità squisitamente moraleggiante del dettato della stessa, a tal punto che sarà in quest’atto onnicomprensivo il τόπος ricorrente ove la poetessa raccoglie gli esiti dell’essenzializzazione in cui ricadono tutte le sorti dell’essere umano – evidenziandone ora l’insussistenza, ora l’instabilità su cui si erpica ogni azione compiuta.

Tematicamente ancorata all’angoscia esistenzialistica, quindi, l’autrice propone un responso preciso alle ragioni più inconfessate della lirica; e, pertanto, sarà la discesa dell’intimità-universale quel muoversi in negativo sull’asse sia delle ascisse che delle ordinate a determinare la ricerca artistica della marchigiana.

L’esito palmare di questa κατάβασις non può che essere a portata di mano: il verso di Lucidi si eleva sulla scia di una bestemmia ben più profonda e spietata dell’eresia in sé; e quindi l’esistenza, con la sua pecca mortale, e le sue doglie indelebili. In effetti, il testo sembra affondare nella Gehenna sul lato sud del monte Sion, salvo però eleggerla a luogo in cui si consuma la discesa nell’inconsistenza, nella nonmorte di chi mai vissuto se non i primi istanti (quelli più crudeli) del dolore che conduce all’esistenza; tosto che renderla sede retributiva della distruzione dei malvagi nel giorno della risurrezione dei morti.

In forza di ciò, della propria γλῶσσα – e, per sineddoche, del proprio canto – l’autrice propone l’atto logorante; invero il gesto poetico conserva uno stato di coscienza prolungativa di un orrore e di un raccapriccio abituale; i quali concorrono nel fondare una campitura esistenziale in cui la quotidianità si contestualizza come catabasi nell’atropo, consistente a sua volta nel tartaro diabolico della res e del φαινόμενον.

Non meno debitrice alla cultura classica tradizionalmente condivisa, il dire della poetessa instaura, caricandolo del πάθος tragico e senza nugae insignificanti a cui dar peso, un πάθει μάθος che, avvalendosi della figurazione mitologica e simbolica anche nei soggetti che introduce nella scrittura, diviene il vero e proprio strumento di misura dell’esperibilità – mai caducandone, tuttavia, la valenza pragmatica, da intendersi come spossessamento e disappartenenza cosmica.

Sarebbe a dire: la resa estetica del testo si dota di quel quietismo formale e di quella lucidità marmorea che una tantum tradisce gli studi in materia ellenica e romana, ed al contempo ne veicola la piena assimilazione dei canoni, quali la composta serenità innanzi al crucio inevitabile.

Ogni cosa sinora detta non può che portare il lettore innanzi all’amara consapevolezza di poter trovare non la pietà, non il pianto, non l’addio, non il perdono; ma Edipo, Tebe, e la nausea quotidiana insita alla condanna di essere allo stesso modo vicini alla vita quanto alla morte, con il cuore rivolto al nulla.

Perché è alla carne, in Lucidi, l’essere – ed il dover essere – nonostante tutto, con la cognizione di incontrare ancora il sangue del proprio sangue in cima al Golgotha, o dove non farà più così male. L’opera risulta, proprio in forza della propria presa di coscienze e levatura, funesta; non per ciò che contiene, ma per la portata veritiera della sofferenza che lo informa.

Allo stesso modo, ci è dato di asserire con fermezza che il testo squadri negli argomenti preclusi al buon costume, per essere gettata nell’acqua torbida del destino che, seppur non detto, attende ognuno di noi.

Il che sembra confermare lo stato in cui esista la poesia di Lucidi: il parossismo del paradosso per cui lo sguardo si manifesta zenitale certamente, ma nadirale al contempo; non più tentando un responso approssimativo nell’osservazione dell’esistenza, ma fornendo affermazioni che manifestino una congruenza vitale con l’impegno assunto con l’arte poetica, in quanto le prime sottintendendo l’accettazione di ogni effetto della seconda.

Deinde la riflessione proposta dal dettato di Lucidi fornisce un vero e proprio “Παθήματα – μαθήματα”; tanto che ci risulta difficile non desumere, in ultimo, che ogni singolo testo non sia strinato dalla sofferenza, di modo che questa stessa sia funzionale (o servente, poco cale) al lettore.

Il ποιεῖν dell’autrice coagula un nucleo strettamente esistenzialista, coerente (se non oppresso) dallo stato delle cose, e per questo contrariamente avverso allo stato di quiete apparente che anticipa il sonno della notte; contestualmente, tuttavia, non conchiuso entro i perimetri assiomatici del proprio dolore, di valenza ontologica e spendibile in quanto tale.

Il poetare della nostra, decisamente tanatologico e aggricciato nel suo disporsi, in conclusione, anticipa di certo la morte biologica dell’essere; e la inocula nel modo dei viventi associando al rigore mortale il tremore delle carni come cenno di distinzione tra gli esistenti, unificandoli

nella destinazione globale della realtà.

Perciò, spingendosi nel più sordido del dolore, e sfociando nel sentimento univoco di ciò che più accompagna il verso: la consustanziale evocazione alla morte, ed il conseguente desiderio della stessa.

E nella delirante frenesia dei muscoli contratti nello spasmo del freddo, ritratti con dovizia di particolari emotivi e fisici in Contaminazione, nulla sembra poter sottrarre dal Cocito del quotidiano perché, anche divertendo altrove il punto focale dell’osservazione, l’orrido rimane come vera qualificazione e quantificazione dell’esperienza vitale.

Eppure, vediamo un’unica prospettiva salvifica concretizzarsi nel testo: l’edipismo. La privazione totalmente volontaria della vista, che nel dettato emerge come scelta beata poiché estranea a quanto visibile, nonostante lo stigma derivante si sia inciso irrimediabilmente, e bruci per sempre, nel fondo dell’iride.

Il che conferma la (taciuta) tematica tragica di Edipo; e qui, più coerentemente – seppur rimanendo nelle compagini dell’assurdo – si aspira alla cecità autoinflitta, nonostante sia negata istantaneamente la portata redimente di questo gesto, poiché l’esteriorità del reale si conserva, e rimane nel suo più ostinato tremendo.

Carlo Ragliani

* * *

* * *

Vestiti di carne e promesse

sillabate tra ciglia e gote

tradite dal labbro all’asfalto

abbiamo atteso

che fosse l’autunno

a suonare la pioggia sottile

la nebbia e le notti

antracite – la danza

in punta di piedi

verso l’inverno.

*

Agosto

e tanto freddo

dentro alle ossa.

– Sono immune alla canicola ammorbante,

al morso suo ronzante

Ogni gelido respiro l’ho immolato

sull’altare di mia madre.

– Questa pelle sia incolore ed inodore e leggerissima

e ormai priva d’ogni senso

non m’accorga del trascorrere del tempo

E tu non allontani

l’aspro calice d’eterno.

*

τραγῳδία I

Siamo il sussurro

nella menzogna

lo specchio dell’esitazione

nell’attesa

che la pioggia ci conforti

– non patiremo soli

e sfranti a salmodiare –

valesse anche per noi

il wabi-sabi

ma la resurrezione è

di ciò che non

corrompe.

*

τραγῳδία II

Siamo morti

che tremano di freddo

ancora

e per quanto l’occhio

guardi altrove

l’orrore rimane

impresso nell’iride

beato sia chi ha il coraggio

di accecarsi.

*

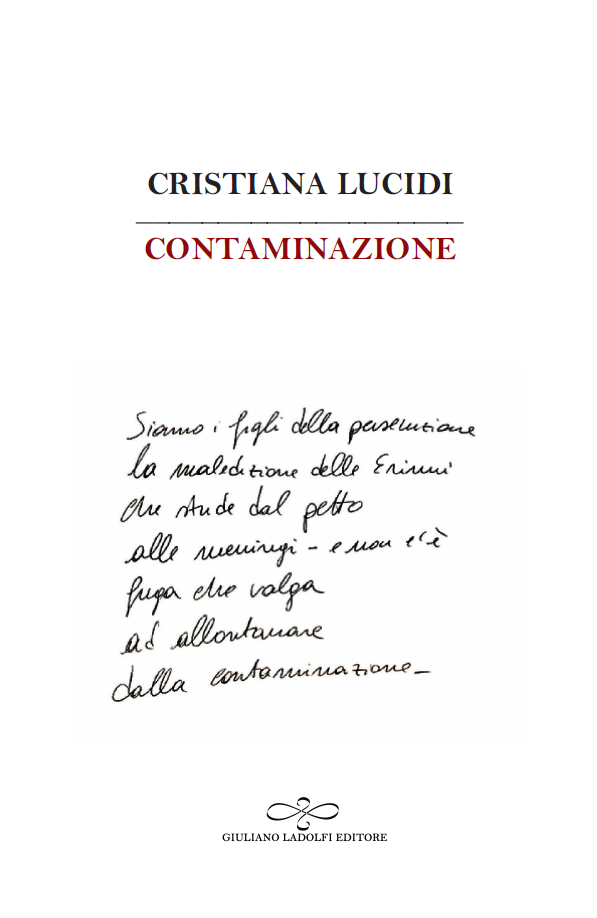

τραγῳδία III

Siamo i figli della persecuzione

la maledizione delle Erinni

che stride dal

petto alle meningi – e non c’è

fuga che valga

ad allontanare dalla

contaminazione.

*

Non dirmi che basterebbe pronunciarli

per spezzarli quei fonemi

ossidati nella gola

perché preferisco

leccare gratitudine

dai palmi fiduciosi.

Sono schiava del bisogno.

* * *

Cristiana Lucidi (Fermo, 1992) vive a Londra. Si è laureata all’università degli studi di Macerata in Filologia classica, con una tesi dal titolo Tirteo e l’estetica della morte. Visiting lecturer e membro della redazione di NEO, giornale di studi classici, presso l’University of Roehampton. Al momento è Teacher of Latin and philosophy a The Grange Academy, in Bushey. Ottiene il Dottorato di ricerca presso la University of Roehampton di Londra, con un progetto di ricerca sulla tragedia greca classica, nel 2023. Alcuni suoi testi sono stati pubblicati su antologie e webzine letterarie. Contaminazione (Ladolfi, 2024; finalista premio Arcipelago Itaca 2021, categoria “Opera prima”) è il suo esordio in poesia.

Carlo Ragliani (1992), laureato in giurisprudenza presso l’ateneo rodigino dell’università di Ferrara. È redattore in Atelier Cartaceo, e caporedattore in Atelier Online. Ha pubblicato Lo stigma (italic, 2019), La carne (Ladolfi, 2024; Segnalazione speciale al premio Montano, ed. XXXVII).

© Fotografia di Thomas Street Studios