La regola nel mondo d’amore e vuoto,

ovvero della virgo cruenta.

Si percepisce una tensione definitoria nel canto di Franchina, ma in una duplice direzione: anzitutto, una apertura-chiusura stilistica e tematica che realizza una sintesi icastica dell’impalcatura teorica retrostante alla scrittura.

Di conseguenza, segue l’agglutinarsi di un’esperienza che si fa carico certamente della sapienza storicamente manifestata, e che al contempo né si sottrae dal dialogo con gli epifenomeni della realtà, né si scansa dalla necessità metafisica di cui si imbeve, e di cui si deve intridere, la poesia medesima.

Di più: affermiamo tale binomio perché se in primis si intuisce un senso di implicito consolidamento della lezione appresa in quanto già detto nei testi editi anteriormente, all’apprezzamento istantaneo di Il gioco uno a cinque del tamburo è testimoniata una rinnovata necessità di scommettere sulla scrittura e sul fare poesia, accettando di tornare al banco degli imputati per mettere in discussione quanto già deposto, accettando la sfida di essere financo smentita.

Infatti, solcato da una profonda solitudine almeno quanto proteso alle disgrazie umanissime altrui, il ποιεῖν della Vercellese si fa portatore sintetico di un modus la cui sintesi tanto ricorda la definizione di Verlaine dei “suoi” maledetti, quanto comporta una condizione necessariamente profanatrice della maniera consolidata e comune ai più di poetare, la cui percezione appartiene solo alla regola dell’inferno

e le cui sofferenze trasfigurano la posa dolorista.

Il ritorno al formalismo canonico suggerisce le conseguenze paradossali che raccoglie questo modo di percepire la poesia – come già detto altrove – absoluta, e cioè ciò che ai nostri occhi si mostra come quel paradoxum per cui la parola raccolga nel suo essere eterea, quasi concettuale, un significativo terrigno, ineluttabilmente materico e guidato da una forza ctonia che macchia il bianco immacolato della

pagina di un nero denso, e di un sangue tanto più scuro (e, per questo, indelebile) quanto più appartenente all’umanità.

Se questo è l’inganno di Circe che irretisce il testo, e cioè incorporare invisibilmente la concretezza nell’astrazione, e tale è il motivo pregnante che ordisce la scrittura di Franchina, sul versante tematico non ci pare essere mai il banale trasporto sentimentale, non la più mielosa prosodia moderna, né infine il diarismo quotidiano a informare la ratio della scrittura poetica – ma torneremo a breve sul

tanto.

In effetti, i cimenti simbolisti già vergati altrove dalla poetessa convergono in un surrealismo dalle tinte gotiche e dichiaratamente oscurantiste, che assurge ad una pratica estrema ed assoluta di poesia che converge in una pratica senza sconti e senza speranze ulteriori, ed esterne, al dettato.

Per questo ci sembra di dover chiarire, raccogliendo le fila del dettato, che l’intenzione in Franchina è cruciale: il canto è disciplina severa, e la scrizione non atto residuale di una vita osservata passivamente e con pigrizia.

Dunque il poetare dell’autrice impone un segno di immanenza ai versi, genesi mutuata senz’altro ad una perpetuazione dell’istante che esiste ora ed esiste anche dopo essere esistito; ed il tanto richiede al lettore di sospendere ogni pretesa di estrinsecazione del proprio sé nelle parole che formano il carme; il che, se pur ci sembra cosa tanto necessitata quanto banalmente iscritta alla lettura, si manifesta fondamentale nel momento di una scrittura critica in chiosa alla presente silloge.

Eppure, non ci sembra tutto questo concretizzare una pretenziosa pulsione verso un etereo volutamente metafisico; ben piuttosto realizza una ricerca nelle viscere dell’umanità che si manifesta in una discesa nella sostanza, tanto più metodica e scrupolosa quanto meno disposta ad accettare un coagulo di senso di valore dogmatico.

Sia detto questo a conclusione di quanto proferito attorno al thema: si avverte una spinta tragica – completamente muliebre ed affatto uterina, come piace alla critica definire la poesia femminile – che innerva il sostrato del verso; tanto che affiorano i drammi di Fedra, di Medea, assieme alla similarità di una certa vena compositiva italiana e slavofona, quali Campo e Cvetaeva, nonché Achmatova, rispettivamente.

Nei meriti invece di quanto riguardi il rhema, e quindi attorno all’argomento stilistico, ci sembra notevole appuntare che il sapore gnomico della versificazione dell’autrice, ben maturato e torchiato nelle opere precedenti, si manifesta più preciso lungo le istanze poetiche dell’opera.

In virtù di un principio di esattezza autoimpostosi sul/nel dettato, Franchina si slancia in uno sforzo tonico verso il semantema, spingendosi al limite di esigere una fedeltà espiativa della materia di cui si sta trattando: tale è la ragione per cui la cura quasi cultuale della scrittura giunge infine ad una alterità stregonesca, evocativa quanto ieratica, della parola-invocazione.

Asseveriamo questo, e di più indichiamo da considerarsi elemento ponderante in una valutazione critica dello scritto, nel tentativo di fissare l’attenzione del lettore attorno al fatto che la voce dei versi risponde ad una vocazione paradossale della realtà compositiva, per lo meno nella misura in cui sia il παράδοξον stesso il luogo ove la poesia si forma.

Non a caso, perciò, questo attaccamento alla meraviglia più si manifesta negli idilli strepitosamente classici di contraltare alla scabrosità che il testo dischiude, la cui sofferenza si contrappone sia alla posa dolorista d’occasione, sia alla bella posta delle velleità che si fanno nell’ultra-contemporaneo, sia all’infelice confusione di senso e forma di cui la mondanità (soprattutto poetica) si sfama.

Concludendo, quest’opera si pone in totale oscultazione della sofferenza dell’essere umano, soprattutto quella femminile: ne tocca la materia

sudicia e gravissima, e non teme di verificarne e manifestarne le conseguenze palmari in un ποιέω solcato da una profonda emarginazione; la cui comprensione pertiene alla regola dell’amore abissale, in un mondo ricolmo della propria vuotezza.

Carlo Ragliani

* * *

* * *

Fondo la terra in illusioni, sono

scabra – di cupore colma

come l’occhio fondo che mi creò

dell’uragano – e alba brezza

vibrante in una nenia di campane.

*

Conoscevano ben poco dell’altro

ancora meno di sé stessi eppure

per loro vivere era luce – il gioco

uno a cinque del tamburo – rivoltella

alla tempia, la testa contro il cuore –

ché il rischio è in ogni cosa, anche l’amore

dalla coscia a salire – un tocco un gemito

si spezza nella gola e toglie amore.

Amarsi muti senza voglia, altare

dove morirsi dentro – e poi sparare.

*

Invocami,

ti eleverò con l’atto del passato,

se mi calpesti fai ammenda.

Sono la potenza nella tua mano

che farfuglia il latte appena pianto,

l’idillio dove nasce

il grido della vita in due diviso

come un frutto.

*

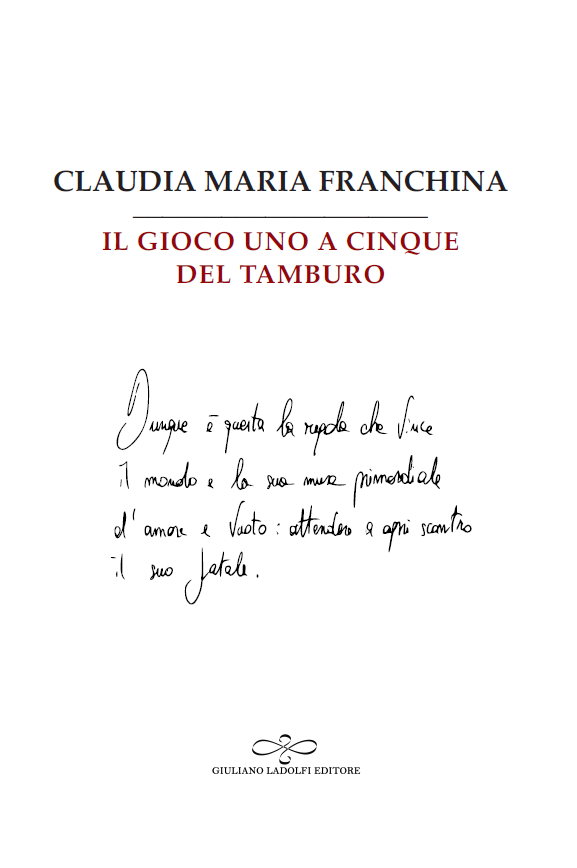

Dunque è questa la regola che vince

il mondo e la sua musa primordiale

d’amore e vuoto: attendere a ogni scontro

il suo fatale.

*

Il ratto di Aracne

A me il bisbiglio, a me che scambio

con te fantasmi nel respiro.

Entrare nella grotta grazie al filo

per rubare la collana dei suoi occhi

con la punta dell’artiglio.

* * *

Claudia Maria Franchina (classe 1990) si laurea in Filosofia presso l’Università degli Studi di Milano e in Filologia e Lettere Moderne e Comparate presso l’Università del Piemonte Orientale. Ha lavorato per diversi anni come insegnante ed educatore; attualmente è inserita nel settore della profumeria artistica. Sue sono le raccolte poetiche Cenere Organza (Eretica, 2021), Erebo (Nulla Die, 2022) e il racconto

breve L’attesa (Macchione, 2021).

Carlo Ragliani (1992), laureato in giurisprudenza presso l’ateneo rodigino dell’università di Ferrara. È redattore in Atelier Cartaceo, e caporedattore in Atelier Online. Ha pubblicato Lo stigma (italic, 2019), La carne (Ladolfi, 2024; Segnalazione speciale al premio Montano, ed. XXXVII).