Le seguenti riflessioni sono state estratte dal saggio di Franco Loi “Far parlare l’anima”, contenuto nel secondo numero della rivista cartacea Atelier (giugno 1996).

* * *

Bisogna distinguere tra “parola pratica” e “parola poetica”. La parola pratica serve per amministrare la vita quotidiana. Quando, però, occorre esprimere non solo le nostre emozioni e i nostri sensi, ma anche i pensieri e le sensazioni inconsce (quello che io definisco la memoria indotta, la memoria nascosta all’uomo) la parola non è più dettata dall’amministrazione del parlare, ma dalla creatività: diventa il mezzo per far emergere da una parte la memoria e dall’altra il pensiero inconscio. Usando delle categorie più antiche si direbbe: «Far parlare l’anima, invece della propria mente».

Per ottenere questo risultato, bisogna metterci in ascolto del nostro corpo, delle nostre emozioni, delle nostre sensazioni, di quei pensieri che sentiamo significativi, ma che trascuriamo; essi spesso ci attraversano e quasi subito li dimentichiamo, perché siamo abituati a prestare ascolto soltanto a ciò che ci passa per la coscienza ovvero alla mente che ragiona all’interno della coscienza. Infatti siamo abituati ad avere una nostra immagine, il nostro io, a cui facciamo incessante riferimento, e che in qualche modo ci fa dimenticare la parte profonda di noi. Ci moviamo entro questi schemi senza pensare che, mentre l’anima coglie il suo rapporto originale con la realtà, la nostra mente tende ad avere un atteggiamento soprattutto funzionale e assicurativo.

La poesia è la lingua del nostro “essere intero” che l’abbandono del poeta alla propria voce interiore fa scaturire; non è la lingua dell’uomo diviso, è una lingua impropriamente paragonata alla lingua pratica o alla lingua nazionale. Il poeta inventa o modifica o accoglie termini che non sa di sapere e che gli vengono da una via misteriosa. Fatta questa distinzione, tutti gli approcci di carattere scientifico (sociologico, psicologico, linguistico) sono schemi che non riescono a cogliere l’essenza della poesia. Dante stesso diceva che la lingua non può render conto del senso totale, cioè dell’interezza del reale. Il senso totale si compie soltanto nel silenzio.

C’è un doppio binario su cui si muove la parola poetica: quello dei suoni e quello del senso. Quando il poeta usa la parola, trascura l’aspetto musicale; se invece si abbandona ai suoni, si moltiplicano i significati e si acquisiscono sensi diversi dalle intenzioni. Dirà cose che non sospettava di avere dentro di sé e le scoprirà per la prima volta. […]

Si tratta di un processo contraddittorio. Il poeta scopre la frattura fondamentale della poesia, cioè vuole e si appresta a dire una determinata cosa, ma sa di non poterla dire totalmente. Giorgio Agamben in Studi di Poetica sostiene: «Il ruolo della poesia è qui definito in una sconnessione costitutiva tra l’intelligenza e la lingua in cui, mentre la lingua, quasi da se stessa mossa, parla senza poter intendere, l’intelligenza intende senza saper parlare».

L’unità tra emozione, pensiero, sensazione e suono si attua in poesia e non possiamo dire perché e come ciò avvenga. […]

Perciò sostengo che la poesia non è solo una sonda all’interno della memoria indotta, ma è anche un grande mezzo per la conoscenza di sé e della propria vita. L’altra strada potrebbe essere quella della santità come azione dello spirito che avvicina a Dio. Il poeta dice ciò che Dio detta, ma nel dire si allontana dalla voce che dice. Vive costantemente il conflitto tra il rimanere vincolato alla voce che dice e la disperazione di allontanarsene ogni volta che parla.

Compito della poesia è fare il sacro [“sacrificio” deriva dal latino “sacrificium”, composto da “sacrum” (sacro) e “facere” (fare). N.d.R.]. Nel momento in cui il mio io si ricorda dell’anima e tende ad essa, nel momento in cui lego la mia coscienza al mio inconscio, faccio un’operazione religiosa (da religo, ritorno a legare).

Ungaretti nel 1932 affermava che ogni poesia è religiosa. Anche il Petrarca diceva che la poesia è sempre “Scrittura”, facendosi accusare di eresia dai Domenicani che sostenevano che la Scrittura è solo quella dettata da Dio nella Bibbia. Ma egli rispondeva giustamente che tutta la poesia è dettata da Dio. E questo conferma che con la mente

non si fa poesia, ma con la parte più sotterranea di sé, attraverso la quale si può giungere oltre se stessi, oltre l’individualità, sino al rapporto con ciò che i credenti chiamano Dio e i non credenti energia creatrice. […]

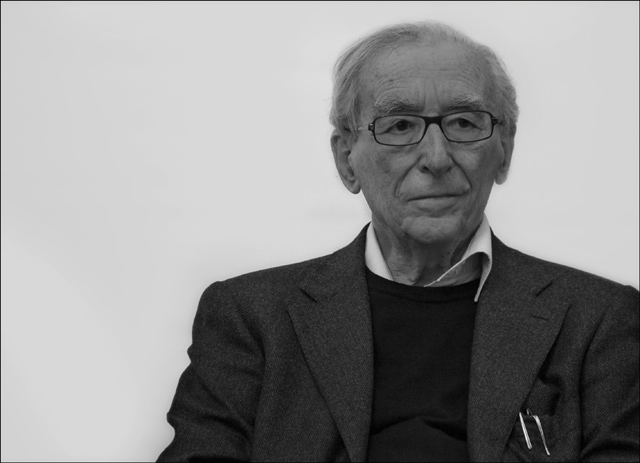

Franco Loi

* * *

© Fotografia di Dino Ignani.