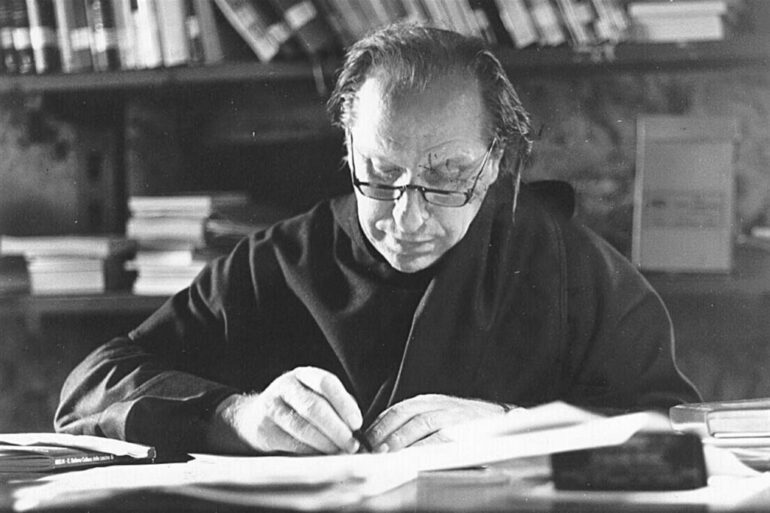

Due occhi che puntavano come spade, così come fa la dolcezza più tagliente. David Maria Turoldo, il poeta prete “rosso”, è stato l’autore su cui è ricaduta la scelta del titolo della tesi di Davide Toffoli, laureando in Lettere a Roma con Biancamaria Frabotta. Con questa curiosa narrazione, una “anomala prefazione”, formata attraverso gli scambi su Whatsapp della stessa Frabotta con Toffoli, inizia il saggio “Il caso Turoldo – Liturgia e poesia di un uomo”, pubblicato per Ladolfi Editore nel 2021.

Scegliere ciò che poteva essere “altro da sé” in modo radicale era uno degli intenti di Toffoli che, di certo, al momento della decisione, non avrebbe immaginato la “comunione”, seppur laicissima, che si sarebbe venuta a creare tra lui e questo misterioso poeta del Novecento italiano. Con la vestitura, Turoldo scelse due nomi emblematici con i quali da quel momento in poi si sarebbe fatto chiamare: David, il giovane pastore vittorioso su Golia, e Maria, la madre di tutti da cui apprendere l’arte della parola, il “linguaggio dell’Amore”.

Turoldo era un frate antifascista che, però, vedeva nella vita un valore da tutelare in senso sovrapartitico, era un innovatore che desiderava cambiare l’inaccessibilità linguistica della funzione religiosa, era un frate per cui la fede è “entrare in conflitto”.

La sua poesia era un tutt’uno con la vita, le azioni, la resistenza, le iniziative filantropiche, il cinema, gli articoli di giornale, le omelie: “Nessuno creda che si possa staccare la poesia dalla vita; la poesia non è un esercizio letterario”. E, in effetti, come ha specificato Fernando Bandini, “parlare della poesia di padre David coi puri strumenti della critica letteraria, esaminare i suoi testi come mero discorso poetico separandoli dalla testimonianza della sua vita, non sarebbe un’operazione legittima”. Se interpretare i testi di un autore anche attraverso la sua biografia è atto di per sé insidioso, poiché può condurre a rintracciare nelle parole ciò che in effetti non vi risiede, in linea per altro con il pensiero strutturalista, nel caso di Turoldo non si potrebbe fare altrimenti, essendo la sua poetica legata a doppia mandata alle vicende e alle attività di un vissuto sorprendente ed estremamente ricco di esperienze.

“Il poeta è un crocefisso, è un profeta, un povero e grande uomo, molto raro. Così sarà la poesia a salvare il mondo, o meglio, anche la poesia”, e ancora: “Essere cristiani vuol dire essere uomo che resiste anche in funzione della società”, affermava Turoldo, fermamente convinto di come la fede cristiana, e Dio, potessero non risiedere sempre nei dettami della Chiesa. D’altronde, non gli interessavano la figura istituzionalizzata del prete, i giochi di potere istituzionalizzati, i ruoli stereotipati che non avessero una reale base sociale: Turoldo portava scompiglio, metteva in dubbio le piramidi ecclesiastiche e pungolava le coscienze a tutte le latitudini:

“Finalmente ho disturbato

la quiete di questo convento

altrove devo fuggire

a rompere altre paci”.

Con l’amico, confidente e compagno di avventure Padre De Piaz, tra le varie imprese condivise, c’è la proposta della messa in italiano, affinché il sacerdote non fosse l’unica parte attiva della celebrazione. Pur non essendo un prete moderno, poiché era molto attaccato alla tradizione come necessaria sorgente di novità, le sue idee non avevano timore di andare in contrasto con dogmi, preconcetti e ingiuste disuguaglianze. Come specifica Frabotta, tra le voci poetiche per lui più incisive Toffoli individua un poeta come Giorgio Caproni, la sua patoteologia ultima, la sua ricerca dell’inesistenza di Dio per rintracciarne la radice più profonda – e per questo nascosta – nel dramma della condizione umana.

“Sia in Caproni sia in Turoldo si respira la necessità di perdersi, di smarrirsi, per cercare di trovarsi realmente e la consapevolezza che mai si può approdare a qualcosa di effettivamente definitivo. Anche il paesaggio, del resto, li accomuna: una sorta di non luogo che potrebbe essere ovunque (di sicuro lontano dal caos cittadino) e che mette l’uomo in ascolto e al cospetto di se stesso”, sostiene convintamente Toffoli.

Un esistenzialismo kierkegaardiano che non si limitava all’osservazione del disfacimento del reale ma provava a trovare non solo una chiave di lettura teologale ma anche fattiva, in quell’operosità concreta per la quale il suo insegnamento risulta sincero anche alle analisi più scettiche.

I suoi versi, la cui scrittura proteiforme si mostra incredibilmente coesa a livello formale, nonostante il lasso temporale ampio – gran parte della sua vita – che ha interessato la sua attività letteraria, è ricca di umanissime palinodie e continui, legittimi ripensamenti ideali su Dio, sul concetto di divinità, sull’uomo e sul rapporto tra dio e l’uomo.

Lungo l’asse – articolato e fin troppo eterogeneo, forse, per essere unificato – della poesia religiosa del Novecento, tra Rebora, Betocchi, Guidacci e Testori per fare solo alcuni dei nomi più rilevanti tra cui, di certo, c’è anche Turoldo, ma senza dimenticare lo stesso Caproni, e Ungaretti e Luzi, si possono indagare, nella poesia di Turoldo, grandi ascendenze da quell’ermetismo esistenziale che ha fatto emergere alcuni dei linguaggi più eleganti e più penetranti del Secolo Breve.

Eppure, è all’Infinito di Leopardi che Turoldo si riferisce per individuare nel suo contraddittorio e talvolta lugubre Nulla una specie d’eternità che atterrisce e incanta gli esseri viventi, protési in un continuo spasmo verso la speranza, che talvolta coincide con la bellezza, forma più compassionevole e gioiosa del sublime leopardiano. Ma per Turoldo, “se vuoi vedere Dio, devi guardare in faccia un uomo”.

Un uomo, non l’uomo bensì un singolo individuo qualunque, mostruoso e peccatore che sia. Un messaggio che, in favore di una misericordia profondamente fondata sulla realtà, propone un’immagine di dio che soffre e compartecipa delle fragilità del proprio creato. Tutti concetti che sono compatibili con l’altra linea stilistica che, pur non coincidendo pienamente con la scrittura di Turoldo, ne sanciva alcuni degli aspetti formali e, cioè, un “rarefatto realismo”, come ebbe a commentare Zanzotto.

Anche in base a ciò, non stupisce la grande amicizia con Pasolini, con cui condividevano molti topoi delle loro poetiche, seppur con svariate differenze di postura autoriale. Il tema della madre, per esempio, se per Pasolini era elaborato come dramma di non sentirsi mai del tutto uscito dall’utero materno, per Turoldo era la ricerca di una figura originativa, dalle sembianze marianiche e dal timbro non solo educativo ma anche rassicurante. Il Friuli, terra d’origine di entrambi i poeti, era un paesaggio idilliaco, insieme interiore ed esteriore, da cui ritrovare nuovi approdi luminosi.

Il profetismo engagé, pregnante in ambo le poetiche, era forse semplicemente una riflessione così imperniata nel presente da mettere in luce il probabile futuro di tutti. Il cinema era una passione comune, e la ricerca disperata di Dio non lasciava scampo né a Pasolini né a Turoldo, ciascuno con il proprio modo di intendere la divinità anche in base alla percezione del corpo personale e di quello sociale. Se la parola poetica di Pasolini, secondo lo stesso Zanzotto e Agosti, era “fuori di sé”, distorcente anche per via delle ibridazioni con la cronachistica, quella di Turoldo rimase “in sé”, seppur sempre mutevole ed eterodossa.

Le esperienze di Turoldo, dalla missione nei lager, assieme a Camillo De Piaz, in cui sperimentò di camminare sulla “sabbia dolente” degli intrasportabili, uomini bruciati sul posto e, soprattutto, durante la quale si rese conto non solo dell’ostruzionismo ma della corruzione delle autorità italiane, americane ed ecclesiastiche, fino all’avventura di Nomadelfia come vita comunitaria che non piacque al Vaticano per lo “scandalo della fratellanza”, furono molteplici e attivamente politiche, e, per questo, misero in luce gli aspetti più biechi dell’organizzazione della Chiesa, nonché i suoi rapporti non sempre lineari con lo Stato.

Anche l’incontro con Don Milani, altro prete tutt’altro che canonico, fu di grande rilievo, così come l’opinione di Turoldo sul caso Moro e, in generale, sulla possibilità che la cristianità non fosse monopartitica e non si identificasse in modo cieco e ben poco spirituale con una sola fazione politica. La sinistra cattolica, esperienza breve ma significativa cui Turoldo aderì con convinzione, fu l’emblema di come sia possibile, benché complicato, mantenere la propria integrità valoriale contro il pensiero imposto dai gruppi di potere, finanche quelli religiosi.

Nelle opere inerenti all’ultima parte della sua vita, in cui Turoldo fu colto da una grave malattia, il referente, il tu, è sempre più chiaro e, insieme, più dubitativo: dio o non dio?

È dio, ma è anche il sé annichilito – o esaltato – dai sovrumani silenzi leopardiani in cui l’infinito è sostituito da un nulla che atterrisce sia l’uomo che la divinità. Una “alterità che incombi dentro la parte più profonda di noi”. Il Nulla li inerisce entrambi, uomini e divinità, li spaura e ne fa emergere il valore reciproco. Il Grande Male, onnipresente, è anche il piccolo “mio male” di ogni giorno.

Il timore della inutilità del quotidiano fa da contraltare alla paura della morte, un calice amaro necessario, talvolta salvifico, che avvicina il poeta all’esperienza di Cristo (“un volto cercato da tutte le fedi”, ecco che Turoldo dà una soluzione al rapporto tra i non fedeli e Cristo), pur rimanendo uomo e vivendo il dubbio che ha attraversato tutta l’esistenza turoldiana e ne ha reso l’opera trasversale a credenze e fedi.

Il dubbio, d’altronde, “è gravido”, sprona non solo al dialogo con il dio ma anche e soprattutto al confronto. Un confronto violento, reso con l’audace metafora degli amanti (tema comune con Testori) che non trovano pace, e rintracciano nella tensione al tradimento e al peccato gli estremi gesti di richiesta d’amore:

“O forse il peccato

è un gesto folle per cercarti?

Pace non c’è per gli amanti,

lo sai!”.

E ancora:

“Almeno un poeta ci sia

per ogni monastero:

qualcuno che canti

le follie di Dio”:

Così compare un dio che si strugge per l’infelicità e la malattia dei suoi uomini, insalvabili per il loro stesso agognato libero arbitrio. E il poeta è sempre più vicino alla figura cristica, terrena, carnale, disperata.

Turoldo torna all’idea tormentata della necessità di distruggere la divinità per riacquisirne la prossimità ontologica, in un percorso condiviso con il fratello ateo: ecco che Padre Turoldo, sul letto di morte, ha saputo parlare al proprio dolore, e a quello di tutte le donne e di tutti gli uomini, anche non credenti – compresa chi scrive – ma che condividono con lui, cercatore del Verbo tra le parole del creato, il difficile cammino nella coscienza, fideistica e non, in un moto di compassionevole empatia sovrareligiosa e profondamente spirituale da cui tutti dovremmo imparare.

“Dal dubbio germinano

le mie radici ”.

* * *

* * *

© Fotografia dell’autore apparsa in “Avvenire“