Mi resta ancora questa voce

così racconto e formo

per te che guarderai dal futuro

il futuro in cui ti sei salvata.

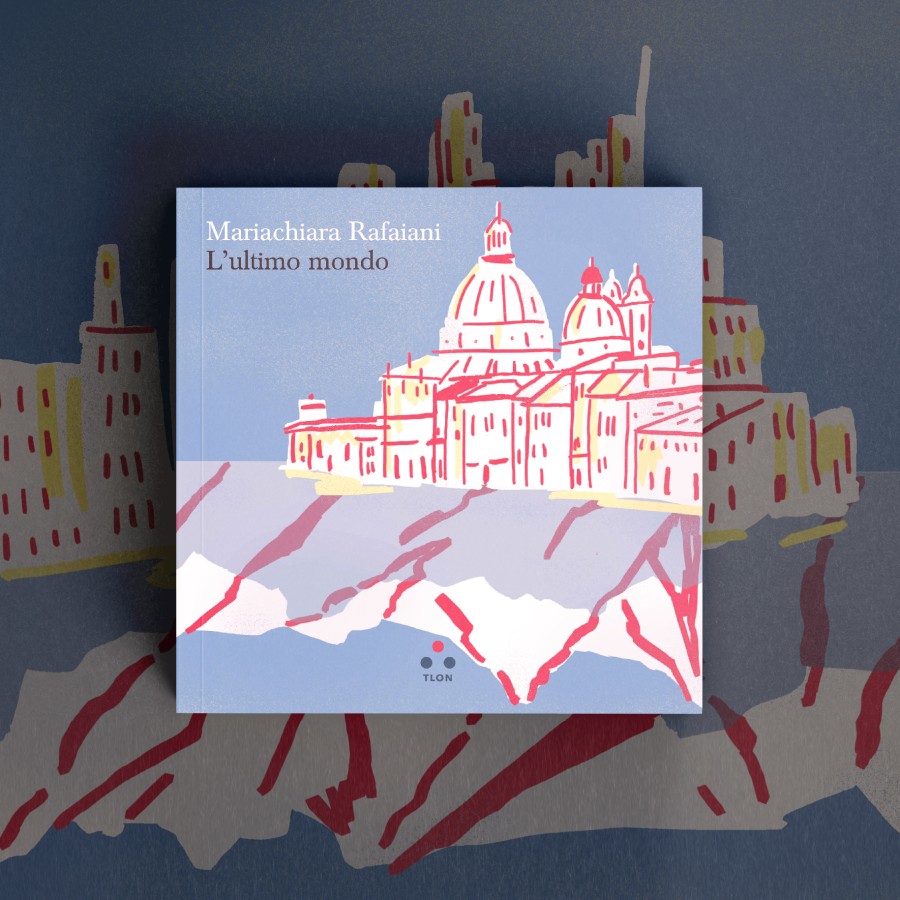

Da questa voce si origina L’ultimo mondo di Mariachiara Rafaiani, che affiora dalla gola degli interregni e sfiora appena la tentazione della salvezza. Rafaiani parla della fine di tutto, «Sono qui nel postmoderno,/ nell’oltremondo», il limbo senza futuro e continuità «perché i figli è meglio non farli/ o non farli crescere mai». Si preferisce essere Medea che sradica la progenie da prima della nascita per non darle dolore, o una Madonna che non partorisce ma aspetta. Il mondo che abitiamo è scivolato via nella sabbia con tutto il suo passato, non è mai esistito e mai esisterà. I saperi di questa società sono accademici e nozionistici, non sapienziali, perciò diventano inutili. Rafaiani lamenta come «sappiamo che le stelle si allontanano/ non come chiedergli di restare», ed è un vissuto doppiamente anacronistico e nostalgico ritrovare «la prospettiva di una vita/ che capovolta torna indietro/ sempre uguale, torna indietro». All’inizio i versi di Rafaiani sembrano un po’ troppo rigidi e simbolici, a meno che non li si consideri come un canto nel canto, consapevole della possibilità di non parlare a nessuno perché la terra si è esaurita e «Per noi è come se non ci fosse/ più niente da conquistare». Che cosa può fare chi non può conquistare?

L’ultimo mondo è un mondo

che non esiste perché è già passato,

è un mondo che non ha uno spazio

perché lo abbiamo già vissuto.

L’ultimo mondo non arriverà mai,

anche se pregheremo per lui

e lo pregheremo di sorreggerci.

Quando lo supplicheremo

di esistere, di essere qui,

lui non ci sarà, non verrà mai.

L’ultimo mondo è un desiderio

che spezza le case.

Questo è l’ultimo mondo per me

il ricordo di te,

sul mio ventre, su tutta la mia pelle,

su di me.

L’umano di per sé non ha da preservarsi, «costruiremo l’arca per l’ultimo/ diluvio, la riempiremo/ di insetti» e tutto ciò che è stato, i nostri morti e il tempo assieme, finirà ed è già finito. La divisione in tre scenari rende la realtà una reliquia di tavole di legno, un affresco rovinoso da ammirare mentre si decompone. È il polittico che Rafaiani rievoca in chiusura a unire gli scenari, l’omaggio a un’arte cristianizzante il cui solo scopo è al più quello di tenere assieme i pannelli, ma è anche la quinta di una scenografia dove «il sipario si apre e si chiude/ ma nessuno applaude». In questa vacuità prende posto una realizzazione dal sentore gnostico, l’essere nel mondo ma non del mondo, «Voglio godermi il poter capire/ quanto dura il gioco» di questa civiltà prima che sia inabissata dal clima, avanzando con una benda sugli occhi «penetreremo il futuro senza saperlo/ e la felicità sarà completa». Ora ai versi viene data una prosa meno rigida e più immediata perché non c’è più modo di dare acqua ai campi, dato che tutto il mondo, e quindi la poetica stessa, sprofonda. «I mosaici sono stati cancellati/ dall’acqua», la marea sale e sommerge ogni cosa, ma «Da tempo suona la sirena/ e nessuno può fermarla», intuendo che altri esseri meno umani e più divini affiorano al mondo nella sua fine. Le opere d’arte, l’immaginario di secoli, vengono distrutte e così realizzano le visioni acquitrine che vi sono disegnate. Potranno fare da zattera dei tempi sulla scia della sorte che Rafaiani invoca per il Cristo compianto del Bellini, nonostante i «residui del sacro che si annida/ nelle grotte di Rione Sanità» facciano ancora percepire un centro di potere che ci chiede «Restare?». Questo è uno dei sentieri più interessanti accennati da Rafaiani, che è proficuo percorrere. Il sacro che permea nelle città già sommerso, e che ci chiede di restare, come si relaziona con il sacro non solo dell’antichità, ma anche delle isole future?

Resta il Maschio Angioino,

a osservarci mentre arresi,

piccole forme di vita senza coraggio,

lasciamo la costa (senza ribellione)

riflettendo sul valore delle prime

impressioni in poesia

delle ultime conclusioni

nel tempo.

L’ossessione della catastrofe si traduce nell’unica cosa che questa civiltà dispersa sembra poter offrire a sé stessa, la propria migrazione e la consapevolezza di non aver prodotto niente se non la produzione per la produzione. I corpi si muovono tra città fantasma. La propaganda politica attuale si riempie di rivoltevoli appelli al “patrimonio” artistico e culturale, ripetuti sotto effetti anestetici di possessione da quella che Nietzsche chiamava la storia monumentale, ma per i dispersi, i monumenti sono l’unica parvenza di un mondo che già più non li riconosce. Il Maschio Angioino, affacciando sul golfo, è una rocca che guarda dall’alto degli esseri che gli passano accanto quasi come se non ci fosse, perché loro non credono più ai castelli, e il castello pare non riconosca più gli uomini. Ironia della sorte ha voluto che la rocca medievale venisse fondata da Carlo I d’Angiò per essere il suo palazzo reale, ma il re non lo abiterà mai. Sarà il figlio a risiedervi per la prima volta. Il Maschio è una dimora priva del suo sovrano, destinata a non essere abitata dai suoi contemporanei. Come ha notato Matteo De Giuli nella sua prefazione, c’è nei versi di Rafaiani un sentimento rilkiano. Viene alla mente la prima elegia duinese, «ci resta, forse, un albero, là sul pendio», e trovo appropriato che Rilke scrivesse questi versi proprio mentre era custodito nel Castello di Duino, una rocca sul mare. Ancora più interessante è realizzare la differenza di sguardo tra chi percepiva la catastrofe allora e chi la percepisce oggi. La catastrofe di Rilke era tesa al cosmo cristiano e alla tremenda immagine degli angeli che mutavano forma rispetto alle loro precedenti incarnazioni umane, mentre la catastrofe di Rafaiani si rivolge inizialmente alla cupola chiusa della civiltà, i suoi marmi e le sue volte, e solo in seguito perviene all’angelo, incontrato nel secondo post scriptum sull’Isola di Ortigia, che chiude il libro.

Portati qui dal grande

movimento del contemporaneo

troviamo l’angelo della Storia

che ci guarda e piange.

Ma non è vero in realtà

tra i marmi e le volte

siamo noi che piangiamo

per quando nuda correvi

e io ancora per te corro,

per quando ti trasformasti

e invece io non mi trasformo,

per queste altissime maree del presente

dove i balconi si affacciano

e i banani sfiorano,

per questo tempo mediocre

dove, colpevoli, rimpiangiamo i tiranni.

Senza sapere andarsene.

Senza sapere restare.

Su Ortigia nacque Artemide, la dèa delle donne libere che corre nuda nella caccia. L’isola emerse dalla metamorfosi di Asteria in una quaglia, che si lanciò in mare e divenne terra. Rafaiani segue le sue orme. I ritorni delle ombre del secolo scorso porta molti governi odierni a rimpiangere i tiranni pur di avere una certezza. Questa marea nera può precludere alle trasformazioni. Il pianto dell’angelo, che è il nostro, diventa al contempo mareggiata climatica e mareggiata del passato storico. Arriviamo alla realizzazione dei versi citati in apertura, «mi resta ancora questa voce». Chi è che parla? Una Rafaiani che presta la sua lingua ad Artemide, oppure alla sirena, che sussurra per bocca dell’autrice. Versi che chiudono il libro e il polittico, nella via che porta verso le due isole, l’isola di Procida e poi infine di Ortigia. Le due isole sono santuari divini e luoghi mitici. Su un primo livello, l’ultimo mondo di Rafaiani non si limita ad essere la civiltà odierna, ma anche l’isola che la accoglie. I granchi neri sulle rocce nere delle coste preannunciano non solo la pietra nera alchemica degli inizi, ma soprattutto rimandano alle pietre nere sacre delle dèe antiche. Le isole insegnano a vivere immersi e che lanciarsi in mare è la porta per un’altra vita. La gloria, ossia la dèa Eukleia, che secondo Plutarco era un epiteto di Artemide, è la forza che apre la via per un altro mondo. In questi versi si respira la trasfigurazione. Chi salta si affida, e come la quaglia diviene nuova terra. Auguro a Rafaiani di tendere l’arco e di inoltrarsi nei boschi isolani, dove dimora «il futuro in cui ti sei salvata».

È sempre come l’ultima volta.

Tu mi dicevi: salta

ed io convinta dalla gloria

saltavo.

Alessandro Mazzi

* * *

* * *

Alessandro Mazzi (1990) è filosofo, traduttore e storico delle religioni. Ricerca filosofie del sacro e immaginari non umani. Scrive per Kobo, L’Indiscreto e Siamomine. Ha collaborato con Il Foglio, Il Tascabile, Rolling Stone e Singola. È autore del testo profetico Il sole che sorge dal loto (2025) per Calvario Rivista, e del saggio filosofico Il Crisomallo (Edizioni Volatili, 2022). Ha curato la rivista scientifica Filosofie del Futuro (IIF, 2020). Suoi saggi sono apparsi in La Radice dell’inchiostro (Argolibri, 2021), suoi racconti in Cloris II. Storie per i tarocchi (Pidgin, 2024), TINA. Storie della grande estinzione (Aguaplano, 2020), sulle riviste Altri Animali e Axolotl. Ha tradotto La vendetta di Zarathustra (Agenzia X e Ampère Books, 2023) e Più brillante del sole (Not, 2021). Partecipa al podcast Il Bazar Atomico. Sue poesie sono apparse su Atelier, Inverso, La Repubblica.

Mariachiara Rafaiani (Recanati, 1994) svolge attività di ricerca in letteratura latina, collabora con diverse riviste e si occupa di comunicazione culturale. Sue poesie sono apparse su riviste italiane e internazionali.

La sua prima raccolta Dodici ore (Edizioni La Gru) è uscita nel 2018.

* * *

© Fotografia di proprietà dell’autrice.