Io penso effettivamente con la penna, perché la mia testa spesso

non sa nulla di ciò che la mia mano scrive.

Wittgenstein, Pensieri diversi

S.P. Wittgenstein, nei Pensieri diversi da cui trae ispirazione questa nostra chiacchierata, si mostra interessato a cogliere, quasi a sorprendere, il momento in cui «il pensiero (…) lavora per arrivare alla luce». Mi piace immaginare che l’àncora per questa risalita sia il verso. Nella stessa opera, Wittgenstein precisa: «credo di aver riassunto la mia posizione nei confronti della filosofia quando ho detto che la filosofia andrebbe scritta soltanto come composizione poetica» specificando ulteriormente che «il lavoro filosofico è propriamente… un lavoro su se stessi. Sul proprio modo di vedere. Su come si vedono le cose. (E su cosa si pretende da esse)». Qual è la tua posizione nei confronti di una concezione della poesia come sguardo euristico in cui alla riflessione ‘filosofica’, in un senso molto ampio e composito del termine, si intrecciano indagine estetica e formale? Recuperando l’etimologia greca della parola, che si appoggia al verbo poiêin (fare), può la poesia divenire esercizio di sguardo critico su di sé e, di conseguenza, sul proprio modo di guardare alla realtà? Portando all’estremo limite queste riflessioni, il sé resiste alla poesia?

M.F. Domanda molto complessa e profonda. Ho sempre pensato che, fondamentalmente, il poeta e il filosofo (ma aggiungerei ogni forma di arte e di scienza) hanno lo stesso compito. Anzi, stanno facendo lo stesso lavoro, il che mette in gioco un ulteriore elemento. Quale è il compito di chi sceglie di rivolgersi alla poesia? Innanzitutto voglio chiarire subito che questo discorso non vale per coloro (tantissimi, ed è una cosa comunque in sé nobile) intendono la poesia (e ogni forma di letteratura e arte) come sfogo personale, effusione sentimentale ecc. Chi decide di fare poesia sta in equilibrio (e l’immagine è quella dei Funamboli di Melchiori) fra tradizione – la riconoscibilità di un testo come poesia – e innovazione, cioè la cifra personale, il proprio tentativo di apporto a quella trafila di opere che indichiamo come Canone: concetto spesso rifiutato ma che fa comunque riferimento a una cosa abbastanza chiara, un corpus definito, in questo caso, “Poesia”, e che nel tempo si fossilizza, nel bene e nel male, come definizione del genere e dei testi rappresentativi.

La poesia, per restringere il campo, secondo me è indagine: so bene che nel tempo è stata tante cose e non è definibile per definizione (scusa il gioco di parole), ma se oggi (specie oggi) vogliamo darle qualche chance di sopravvivenza, deve tenere un dialogo serrato con ogni forma di arte e di scienza, appunto perché si tratta dello stesso tentativo umano di comprendere il mondo e se stessi (non so bene in che ordine, forse simultaneamente). La frase di Wittgenstein, secondo cui filosofia andrebbe scritta soltanto come composizione poetica, mi sembra andare proprio in questa direzione, additare la capacità della poesia di effettuare un salto logico, procedere per intuizione piuttosto che costruire sistemi; anche, lavorare con leggerezza, creare immagini e dare correlativi oggettivi.

Siamo tutti in cerca di risposte, o forse solo di domande poste in modo corretto, perché brancoliamo nel buio e non possiamo mai avere alcuna certezza. Certo non ce le dà la fede, che si basa sul paradosso attribuito a Tertulliano (“Crea quia absurdum”): se posso citare uno scambio dal mio Ora e sempre, in cui Adamo ed Eva stanno parlando di Yahweh:

– Beh, lui dice che ha anche inventato una cosa che si chiama “mistero della fede”.

– Cos’è un mistero?

– Una cosa che non si capisce.

– Ah, capisco. E la fede?

– Quando uno crede senza sapere.

Ma la stessa scienza non dà certezze, e almeno dall’inizio del Novecento sappiamo di non sapere, cioè che tutto è basato sul relativo (Einstein), sull’indimostrabile (Gödel), sul falsificabile (Popper), sull’indeterminato (Heisenberg)…

Allora come stupirci se la poesia è non definibile, il Canone sempre provvisorio, le poetiche aleatorie? Il poeta deve solo fare del proprio meglio, lavorare su di sé per essere in grado di fare poesia meglio che può, sfruttando l’enorme potenza del linguaggio e della tecnica poetica (su cui molti fraintendono) per dire il mondo, al cui interno c’è anche lo stesso Io che scrive. Mi viene in mente Yeats quando dice “Mirror on mirror mirrored is all the show”. Uno specchio che specchia un altro specchio, insomma. Ecco il rischio: se io parlo di un mondo in cui io stesso sono incluso, rischio di non fare null’altro che giocare con le parole, come uno due specchi messi l’uno di fronte all’altro non fanno che ridare la stessa immagine. Ma se l’informazione è una differenza, come dice Bateson, in questo caso non si sta facendo nulla.

S.P. Come si tratteggia, nella tua poetica, il limite poroso tra esperienza privata e universalità del linguaggio? Se poesia è ‘messa in forma’, in che rapporto sta il gesto poetico col magmatico coagularsi dell’esperienza, personale e collettiva? Questo confine di difficile definizione influenza in qualche modo la tua concezione della scrittura?

M.F. Centratissimo quel “magmatico coagularsi dell’esperienza”, in cui allinei tre cose fondamentali: l’esperienza che facciamo, diciamo pure la nostra vita, è infatti caotica, proprio nel senso materialistico usato da Virginia Woolf per parlare dello stream of consciousness. Io credo anche che la vita sia assurda, come dice Camus: in sé, non ha senso se non siamo noi a darglielo. Ma non sappiamo mai come darlo, ecco il punto: non c’è un manuale sulla vita, e credo che alla fine tutto ricada nel nulla – da cui proviene, oltretutto.

Questa consapevolezza è da sempre all’origine della mia scrittura. Un’opera d’arte, come definiamo tutte le forme di creatività intellettuale, è il tentativo di dare forma all’informe per comprenderlo un po’, o come minimo per esorcizzare il caos ponendolo (in-scrivendolo) all’interno del perimetro di una forma artistica: che si tratti di parole, di pittura o di marmo, non facciamo che trasformare il diabolus (la divergenza) in simbolo (la convergenza), portando all’unità ciò che tende a divergere e ad allontanarsi da noi. E nulla cambia se invece che in metro scriviamo in verso libero: siamo liberi solo di scegliere il tipo di “perimetro”, che comunque esiste ed è dato dalle infinite possibilità della forma adottata.

Credo sia importante che un poeta sperimenti più possibilità espressive proprio per questo motivo: io ho usato quasi mai una forma chiusa, però ho cercato di spaziare dalla forma più distesa che vira verso il narrativo alla massima concentrazione che si trova, per dare un esempio, nella sezione eponima di Seracchi e morene. Sempre, però, cercando di restare fedele a un punto irrinunciabile, poundiano: concentrare, dare immagini, evitare ogni parola o concetto non essenziale; e, applicando un’altra formula, questa volta mia: considerando l’Io un punto di vista e non un oggetto di poesia.

S.P. «La realtà non è tenace, non è forte, ha bisogno della nostra protezione», denuncia Hannah Arendt ne Le origini del totalitarismo. Personalmente ritengo che, se esiste possibilità di protezione, questa si realizzi soltanto affinando uno sguardo attento, capace di non dissimulare, che attraversa e fa suo il coraggio della testimonianza. Come ti poni nei confronti del rapporto tra poesia e realtà? Esiste, dal tuo punto di vista, una qualche forma di potere del linguaggio poetico sulla realtà?

M.F. Proteggere la realtà… non so, odio dare torto a Hannah Arendt ma temo che siamo noi a dover essere protetti dalla realtà, specie in momenti come questo in cui ci si sente assaliti dal male e dalla stupidità: due concetti che, in alcuni leader mondiali (evito di fare nomi, ma sono quelli), vanno perfettamente a braccetto. Poi certo, si può dare un senso più limitato alla “realtà” di cui lei parla, perché il mondo è debole già in sé, ontologicamente, e di fronte al male (astratto e concreto) è una vittima.

Qui non penso che la poesia possa fare granché; noi stessi non possiamo fare molto se non testimoniare, parlare, raccontare. Scrivere. Ma la massa del male è tanta che dovremmo sempre applicare il pessimismo (anzi, la disperazione) della ragione. Non so (non so davvero) se esiste un male ontologico, con la maiuscola; ammettendolo, temo di cadere in una qualche forma di fideismo; ma comunque è chiaro che l’Uomo (devo generalizzare, banalizzare) compie tanto male, anche se non è il male. Si può fare un salto nel buio e avere fede. Ma per me non è possibile.

S.P. Per convocare un altro interessante pensatore del secolo scorso, c’è un passaggio di Essere e tempo in cui Heidegger utilizza il termine cura per descrivere il modo in cui l’essere umano si relaziona al mondo, agli altri esseri e a se stesso. L’aver cura è il modo in cui l’uomo, in una modalità di esserci che Heidegger definisce ‘autentica’, si fa carico del proprio essere e del suo rapporto col mondo. Esiste, secondo te, una relazione tra poesia e cura? Eventualmente, quale accezione restituisci a questo termine nel suo rapporto col fare poetico?

M.F. Il pensiero di Heidegger è sempre fertile, anche se (da non specialista) lo ritengo spesso di una astrazione che, più che poetica, mi sembra vacua. Detto questo, cura (sorge) è un concetto importante. Da sempre però scrivere poesia implica aver cura di sé (cioè dell’educare la propria sensibilità, intelligenza e conoscenza) e del mondo: tramite il linguaggio noi conosciamo le cose, il mondo e noi stessi, al di fuori (come sempre in me) da ogni mistica. L’idea è molto concreta: definire, comprendere, se possibile illuminare, provocare idee negli altri, dare anche godimento estetico pur al di fuori di un elemento visuale. “Vedere è immaginare”, come dico nell’incipit della seconda sezione del poemetto La spira. Questo implica aver cura. I care, in inglese. Se non ti interessa, se non ti preoccupi del mondo (e di te stesso) perché dovresti scrivere?

S.P. Tornando a parlare di ‘messa in forma’, come concepisci il rapporto tra poesia e altre arti? Questo tema ha toccato la tua ricerca? Pensi possa esistere un linguaggio inclusivo che non imponga confini all’espressione ma, al contrario, lavori sulla ridefinizione stessa del limite?

M.F. Se la poesia oggi vuole avere qualche chance di sopravvivenza (e non sono ottimista) deve per forza uscire dal solipsismo. Lo sguardo sul mondo e sull’uomo (come parte del mondo) dei poeti deve andare di pari passo con l’arte e la scienza. Altrimenti la poesia diventerà sempre più un rifugio per solitarie nenie sentimentali. E ovviamente non resterà nulla – come già da sempre non resta nulla della similpoesia. Nel mio lavoro cerco sempre uno sguardo di questo tipo, pur sapendo che il “campo di specializzazione” è uno solo: un poeta non è (in genere, ma) un pittore né uno scienziato. E in ogni caso uno sguardo del genere implica – più che una competenza specifica alla Leonardo da Vinci, oggi impossibile – una attenzione verso le altre forme di intelligenza creativa. Comprendere, appunto, che tutti hanno le stesso domande, le stesse esigenze, e sono in cerca delle stesse risposte. Solo, con mezzi diversi.

Ho scritto versi che sono nati da stimoli scientifici, o storici, o filosofici. Pur non essendo un fisico, uno storico o un filosofo. Ho parlato di entanglement, di vacuità del tempo, di resistenza, di Ulisse, di migranti di molto altro. Evitando la piattezza da comunicato stampa o da effusione emotiva, e l’ho fatto dal mio punto di vista, con i miei limiti. Senza dimenticare che la poesia è “messa in forma”, per usare la tua espressione, non una semplice enunciazione di cose: senza la consapevolezza del mezzo tecnico che usiamo stiamo solo sparando parole nel vuoto.

S.P. Per concludere, vorrei proporti un’altra stimolante provocazione che Wittgenstein lascia alle pagine dei suoi Pensieri diversi: «io non devo essere nient’altro che lo specchio nel quale il mio lettore veda il proprio pensiero con tutte le sue deformità e riesca poi, grazie a tale aiuto, a metterlo a posto». A quale ipotetico rapporto col lettore senti di acconsentire attraverso la tua poetica?

M.F. Sottoscrivo in toto la frase di Wittgenstein. Chi legge un testo deve specchiarsi nelle parole, e lo stesso dicasi per ogni opera d’arte. Poi, si possono prendere posizioni diverse quanto ad apprezzamento estetico o approvazione del contenuto, ma tutto nasce dall’immersione in quel lavoro. Quel “mettere a posto” non so come sia stato tradotto dal tedesco, ma immagino si riferisca all’apporto che l’opera offre alla mente del fruitore, che può essere un arricchimento. Specie nel caso della grande arte.

Nota. Il titolo della rubrica è la rivisitazione di un verso tratto alla poesia La partenza, di Franco Fortini.

* * *

INEDITI

Da Il libro dei morti

*

I

Quell’attimo – il pozzo nero

cui tutti i fili dovevano condurre

per caso e necessità;

e gli anni che seguirono,

perduti nel deserto

ad occhieggiare di lontano

qualche solida stolida utopia –

per tanta sete nessun miraggio d’oasi:

l’alone incerto che ammiccava

era soltanto il vuoto

che si pavoneggiava

in uno sfolgorìo di gibigiana.

*

IV

Le porte spalancate – inutile

sarebbe stato chiuderle e poi

non c’era tempo, presto;

in tavola l’ultima cena

intonsa, valigie aperte

e giornali ancora da sfogliare.

Penultime notizie già dimenticate.

Partirono: ignari e incuranti,

senza parlare.

*

V

Nel buio si accesero gli incendi:

non ci sarebbe stata notte

più buia di quella, l’ultima,

illuminata dal fuoco.

E bocche mormoranti in coro:

Non siamo gli uomini impagliati:

noi siamo i morti che danzano

al ritmo di un tre quarti funereo.

*

XI

Sentieri divorati dall’erba,

occhi in cerca di segni:

seguivano impronte,

focolari anneriti, respirando

nebbia e solitudine, gli occhi

alle schiene degli apripista,

sempre più curve, lo sguardo

ai cespugli, ai sassi. E una sera

fu un alto di scogliera

su un mare in burrasca;

lemming pensanti – disperati.

*

E poi tornare, riaccendere un fuoco,

togliere la polvere dal tavolo e sentire

che qualunque cosa sia successo

o non successo, qualunque sbocco di male

sia tracimato, è il segno che una vena di lava

inumata al centro della terra sta salendo a noi

per preparare ancora e sempre un’apocalisse.

C’è un fremito che attraversa l’aria furente

di aprile o di una sera calma di luglio,

e aspetta di diventare un corpo e un nome

per afferrare alle spalle d’improvviso

annunciando un inizio o una fine.

E nelle ossa senti l’avanzata di un esercito

possente e silenzioso, che nottetempo

muove e vince una battaglia, o la perde,

e torna in trincea impassibile e inesausto

raccogliendo le forze per farsi strada

nonostante noi, attraversandoci

ancora e sempre, adesso e mai.

*

Rientri nella vita come reduce

da un lungo sonno, tentando

ancora e ancora di tornare

ai volti e luoghi che sapevi,

gelido come il metallo

e sai che tutto è immerso nell’oscurità

e lì persiste, immobile –

perché c’è stata un’ombra,

un’ombra non causata dalla luce,

emersa lentamente da quell’altra,

immensa, senza inizio e senza fine

che ha ingoiato il mondo.

Ti guardi le palme inutilmente,

gli occhi persi in una luce primordiale

che non dà contorni

– potesse ancora splendere la luce

vergine dei primi attimi

quando nulla era.

Ti fermi; e lì sei solo,

e stimi quello che sapevi

con infinito struggimento,

ad occhi asciutti per un mondo

che si è spento.

E nulla torna, nulla torna nei tuoi conti.

* * *

Mauro Ferrari (Novi Ligure 1959) è direttore editoriale di puntoacapo Editrice. Ha pubblicato le raccolte poetiche: Forme (Genesi, Torino 1989); Al fondo delle cose (Novi 1996); Nel crescere del tempo (con l’artista Marco Jaccond, I quaderni del circolo degli artisti, Faenza 2003); Il bene della vista (Novi 2006, che raccoglie anche la precedente plaquette); Il libro del male e del bene (antologia ragionata, puntoacapo 2016); Vedere al buio (ivi 2017); La spira. Poemetto (ivi 2019); Seracchi e morene (Passigli, prefazione di Giancarlo Pontiggia, Premio CalabriaVeneto, finalista al Premio Pascoli e al Premio I Murazzi). Della sua poesia si sono interessati molti critici, e la rivista Atelier gli ha dedicato una monografia. È incluso nella monografia sulla poesia italiana contemporanea (n. 110) della rivista francese Po&sie ed è inserito nell’Atlante dei Poeti di Ossigeno nascente dell’Università di Bologna.

Ha inoltre pubblicato una serie di saggi di poetica, Poesia come gesto. Appunti di poetica, Novi 1999), ora raccolti in Civiltà della poesia (puntoacapo 2008).

In prosa ha pubblicato la silloge di racconti Creature del buio e del silenzio (puntoacapo 2012) e Ora e sempre, rivisitazione in chiave scettica di episodi delle Scritture (Robin 2025).

Ha fondato e diretto fino al 2007 la rivista letteraria La clessidra ed è stato redattore delle riviste margo e L’altra Europa (Costantino Marco editore); ha collaborato a diversi Annuari, tra cui l’Annuario Castelvecchi, dirigendo i sette numeri dell’Almanacco Punto di poesia (puntoacapo). Attualmente dirige con Cristina Daglio il sito www.almanaccopunto.com, sua evoluzione.

Ha partecipato a molti lavori antologici di poesia e saggistica e collabora regolarmente a diversi siti e riviste con testi, recensioni e riflessioni. Come anglista ha pubblicato saggi e traduzioni da vari poeti contemporanei e ha tradotto il poemetto di Basil Bunting Briggflatts (puntoacapo 2025).

È membro della Giuria dei Premi “Guido Gozzano”, “Lago Gerundo”, “Le Occasioni” e “S. Quasimodo”; è stato direttore culturale della Biennale di Poesia di Alessandria ed è ora Presidente della Biennale di Poesia fra le arti (BIPA).Seracchi e morene è considerato dal sito Laboratori critici uno dei tre libri del 2025; la rivista Atelier gli ha dedicato un numero monografico; sul n. 2 dell’Anello critico (aprile 2025) è presente un saggio sulla sua poesia e Il sarto di Ulm n. 22 (aprile 2025) ospita vari saggi sul suo lavoro poetico e critico.

Silvia Patrizio nasce a Pavia nel 1981. Dopo il liceo classico si laurea in filosofia, specializzandosi successivamente in filosofie del subcontinente indiano e lingua sanscrita. ‘Smentire il bianco’ (Arcipelagoitaca, 2023), la sua prima raccolta poetica, con prefazione di Andrea De Alberti e postfazione di Davide Ferrari, vince la III edizione del premio nazionale Versante ripido (2024) e il primo premio assoluto alla XVI edizione del premio nazionale Sygla – Chiaramonte Gulfi (2024), classificandosi anche al primo posto nella sezione poesia edita del medesimo premio. La silloge ha ricevuto, inoltre, una segnalazione ai premi nazionali Lorenzo Montano 2023 e Bologna in Lettere 2023 ed è risultata tra i finalisti del premio Pagliarani 2024. Suoi testi compaiono su diversi lit-blog e riviste, sia cartacee che online, tra cui L’anello critico 2023 (Capire Edizioni, 2024); Metaphorica – Semestrale di poesia (Edizioni Efesto, 2024); Gradiva – International Journal of Italian Poetry (Olschki Edizioni, 2023); Officina Poesia Nuovi Argomenti (2023); Inverso – Giornale di poesia (2023); Universo Poesia – Strisciarossa (2023). Fa parte della redazione della rivista Atelier Online.

Tutte le sue passioni stanno nei dintorni della poesia.

* * *

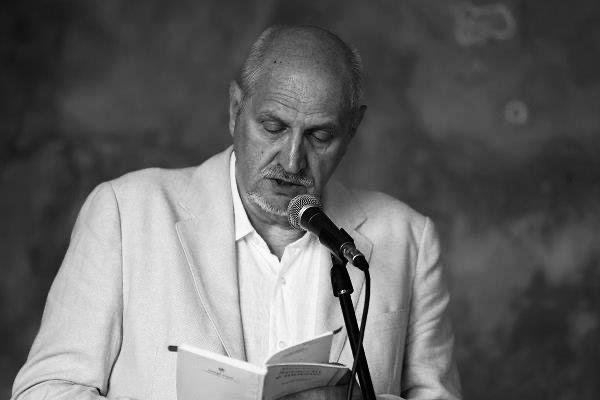

© Foto di proprietà di Alberto Scrimali