Presentiamo qui un estratto di una nota di lettura che sarà pubblicata

nel prossimo numero cartaceo di Atelier

Bandire – Me da Me stessa –

Emily Dickinson, 642

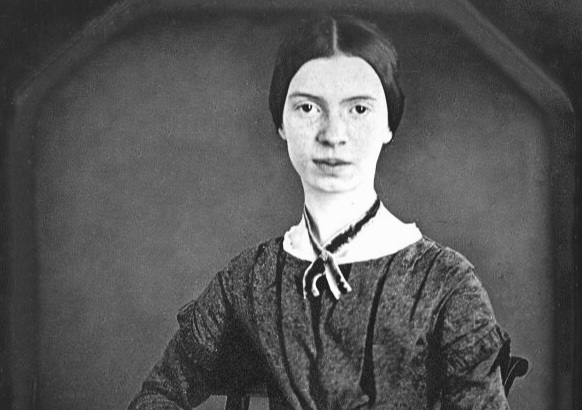

Dal 1847, anno in cui fu scattato il dagherrotipo di Otis H. Cooley che la ritrae adolescente, Emily Dickinson attraversa i decenni interrogandoci con uno sguardo enigmatico, indecifrabile, curiosamente distaccato e indagatore. Ralph Waldo Emerson, dopo aver esaminato il dagherrotipo di Cooley, appunta su una pagina del suo diario che Dickinson gli ricorda Nefertiti: «elegante e inquisitoria, pronta a confrontarsi con la sfinge e i suoi indovinelli, decisa a guardare il fondo nudo delle cose e condurre il lavoro della conoscenza come una pratica indomita di dignità»[1].

Eppure la poesia di Dickinson è stata a lungo cristallizzata dagli interpreti[2] e quell’immagine che ce la consegna come fossilizzata in una posa non rende giustizia alla complessità di questa donna apparentemente fragile del New England, suo malgrado sclerotizzata in un cliché, vestale di un culto lirico confessionale che la «avvolge Sbarra dopo Sbarra»[3].

L’ho più volte immaginata aprire bocca e difendersi impugnando la potenza delle sue stesse parole: «Mi rinchiudono nella Prosa – / Come quando da Bambina / Mi mettevano nel Ripostiglio – / Perché mi volevano “tranquilla” – // Tranquilla! Avessero potuto sbirciare -/ E vedere il mio Cervello – girovagare – / Sarebbe valso quanto imprigionare un Uccello / Per Tradimento – dentro una Cuccia -»[4].

Una fotografia diversa ci viene proposta dalla nuova traduzione delle Cinquantacinque poesie scelte da Jorie Graham a cura di Maria Borio e Jacob Blakesley edita quest’anno da Crocetti. Ciò che i traduttori delineano è il ritratto di una donna sagace, ironica, interessante perché interessata al mondo. Una donna di straordinaria e intelligente sensibilità, capace di aderire con fervente passione alla sua fede senza però mai abdicare alla necessità di uno sguardo critico e all’esigenza esistenziale di indagare filosoficamente la realtà. A questo proposito Maria Borio, in dialogo con Anna Taravella sulle pagine di Pangea, spiega: «Jorie Graham ha offerto un campione di poesie che restituisce una fisionomia autentica della poetica di Emily Dickinson, a lungo miscompresa. Non si tratta di una poetessa vagamente misticheggiante, vergine sacrificale confinata nella Homestead, ma di una scrittrice e intellettuale al passo con il proprio tempo, fine osservatrice delle questioni politiche, filosofiche, teologiche e letterarie del Rinascimento Americano, cioè quel giro di decenni in cui emergono le voci di Emerson con Self-Reliance e Thoreau con Walden, fino a Leaves of grass di Whitman. Lo sguardo di Emily si innerva anche di scienza, dalla botanica alla geologia; non dimentichiamo che condivideva le teorie di Darwin e leggeva l’“Atlantic Monthly”». E, in modo significativo, conclude: «La sua poesia realizza una rivoluzione percettiva, esistenziale ed ontologica. La cooperazione che è alla base della raccolta cerca di restituire il carattere acuto e polivalente di questa rivoluzione»[5].

Proviamo ad attraversare l’impatto di una simile rivisitazione con una lettura che non pretende di essere esaustiva[6] ma vorrebbe soltanto suscitare interesse per un importante lavoro traduttivo capace di «radicare l’interrogazione nello sguardo stesso del lettore»[7].

La profonda responsabilità di essere un fiore

«Amleto ha esitato per tutti noi»

Emily Dickinson, Lettere

La prima edizione dei Poems (1890) a cura di Mabel Loomis Todd e Thomas W. Higginson[8] è organizzata secondo una divisione in quattro sezioni che ritrae Dickinson, come nel dagherrotipo di Cooley, nella posa ideale della poetessa vittoriana: Life, Love, Nature; Time and Eternity. È interessante che qualche decennio prima, in una lettera a Abiah Root del 1845, l’autrice racconti la sua formazione attraverso un elenco di quattro materie fondamentali che ci restituiscono un ritratto ribaltato, come la luce catturata da lenti divergenti crea un’immagine capovolta quando attraversa l’obiettivo: Mental Philosophy, Geology, Latin and Botany[9].

La nuova inquadratura, nella prospettiva di Maria Borio e Jacob Blakesley, curva i raggi luminosi verso un punto di convergenza: l’intelligenza visionaria di Dickinson la cui cifra è la pervasività della domanda, l’indagine mai risolta che punta a sondare, come ha intuito Emerson, il «fondo nudo delle cose»[10]: «Non esiste verità sicura, se non può essere posta alla prova di una domanda»[11].

Così come la natura non è solo luogo di un incanto, pungolo e nutrimento per l’immaginazione, ma anche spazio da osservare nella sua concretezza seguendo le nuove metodologie delle scienze contemporanee, allo stesso modo la fede religiosa non può essere assunta in modo ingenuo, senza il vaglio di una riflessione critica il cui strumento principale è proprio il linguaggio, quando sa essere puntuale.

La ricerca diviene ricognizione attenta dei fenomeni, tanto quelli che costellano la realtà quanto quelli che abitano la fede e, in generale, la «spiritualità intesa come un sentire interrogante»[12]. La propensione all’interrogazione in Dickinson investe svariati aspetti: a partire dalla propria interiorità, o meglio dall’analisi della coscienza, allo spazio geografico in cui vive, la sua comunità di appartenenza, la natura, gli oggetti della quotidianità, fino alle idee a alla fede stessa.

È quello sguardo nudo di cui parla Dickinson in una lettera a Higginson del 1867: «Non è Rivelazione – questa – che ci attende, ma soltanto i nostri occhi spogli»[13]: emerge il proposito di intrecciare il principio della verità rivelata, fondamento dell’esegesi cristiana, alla sensibilità e alle capacità intellettive del soggetto che indaga il suo vissuto. Si può concludere che, per Dickinson, la conoscenza assuma la forma di una «lirica empirica, basata sull’osservazione della natura: le nostre risorse cognitive sono radicate nella necessità – e nell’etica – di prestare sinceramente attenzione ai fenomeni»[14]. E la poetessa nutre questa attenzione con una responsabilità curiosa, capace di scavare intimamente, ma nello stesso tempo disincantata: «Spacca l’Allodola – e troverai la Musica» recita l’incipit della poesia 861.

La postura speculativa dell’interrogazione come pratica di intelligenza permette l’inquadramento della poesia di Dickinson nel contesto della World Literature collocandola nell’alveo di quelle «Scritture che possiedono un “sistema cognitivo-espressivo”[15]: partono dall’esperienza soggettiva per configurare una riflessione ermeneutica e usano il vissuto individuale come mezzo di conoscenza»[16].

[…]

Silvia Patrizio

* * *

* * *

[258]

C’è un certo Taglio di luce

Pomeriggi d’Inverno –

Che opprime, come la Gravità

Delle Melodie da Cattedrali –

Una ferita celeste, ci procura –

Noi non troviamo la cicatrice,

Ma un’intima differenza

Dove è ciò che conta –

Nessuno può insegnarla – Nessuno –

È il Sigillo della Disperazione –

Un’afflizione imperiale

Mandata a noi dall’Aria –

Quando arriva, il Paesaggio ascolta –

Le Ombre – trattengono il respiro –

Quando se ne va, è come la Distanza

Negli occhi della Morte

*

1129

Di’ tutta la Verità ma dilla obliqua –

Il successo sta in un Circuito

Troppo brillante per la nostra debole Delizia

La sorpresa stupenda della Verità

Come il Fulmine che per i Bambini si attenua

Con spiegazioni soavi

La Verità deve abbagliare gradualmente

O tutti sarebbero ciechi –

* * *

Maria Borio è poeta e saggista. Ha scritto Trasparenza (collana “Lyra giovani” a cura di Franco Buffoni, Interlinea 2019) è stato tradotto negli USA e riedito nel 2024 con postfazione di Alessandro Carrera e Benedetta Saglietti, e L’altro limite (pordenonelegge-lietocolle 2017) tradotto in Argentina e riedito come L’altro limite con inediti, con introduzione di Stefano Bottero. Ha pubblicato le plaquette Dal deserto rosso (I Quaderni della Collana a cura di Maurizio Cucchi, Stampa2009, 2020) e Prisma (manufatti poetici a cura di Paolo Giovannetti e Michele Zaffarano, Zacinto edizioni 2022). Il suo ultimo libro di saggistica è Poetiche e individui (Marsilio 2018) e sta lavorando a un progetto su letteratura e autenticità. Cura la sezione poesia di “Nuovi Argomenti”. È redattrice del sito culturale “le parole e le cose”. Fondatrice della scuola internazionale poesiæuropa, collabora con i programmi di Radio 3 Rai e con la cattedra di letteratura italiana contemporanea dell’Università di Perugia. Nel 2024 esce Briefe aus der Roten Wueste / Lettere dal deserto rosso, con Tom Schulz (traduzione di Pia Elizabeth Leuschner e Paola Del Zoppo, Gutleut Verlag) e nel 2025, a sua cura, Cinquantacinque poesie di Emily Dickinson, scelte da Jorie Graham, traduzioni di Maria Borio e Jacob Blakesley (Crocetti).

Silvia Patrizio nasce a Pavia nel 1981. Dopo il liceo classico si laurea in filosofia, specializzandosi successivamente in filosofie del subcontinente indiano e lingua sanscrita. ‘Smentire il bianco’ (Arcipelagoitaca, 2023), la sua prima raccolta poetica, con prefazione di Andrea De Alberti e postfazione di Davide Ferrari, vince la III edizione del premio nazionale Versante ripido (2024) e il primo premio assoluto alla XVI edizione del premio nazionale Sygla – Chiaramonte Gulfi (2024), classificandosi anche al primo posto nella sezione poesia edita del medesimo premio. Suoi testi compaiono su diversi lit-blog e riviste, sia cartacee che online, tra cui L’anello critico 2023 (Capire Edizioni, 2024); Metaphorica – Semestrale di poesia (Edizioni Efesto, 2024); Gradiva – International Journal of Italian Poetry (Olschki Edizioni, 2023); Officina Poesia Nuovi Argomenti (2023); Inverso – Giornale di poesia (2023); Universo Poesia – Strisciarossa (2023). Fa parte della redazione di Atelier Online. Tutte le sue passioni stanno nei dintorni della poesia.

* * *

© Fotografia di dominio pubblico. Fonte: Wikimedia Commons.

(This work is in the public domain in its country of origin and other countries and areas where the copyright term is the author’s life plus 70 years or fewer).

* * *

NOTE

[1] Maria Borio, La luce scura di Emily Dickinson, Introduzione al volume.

[2] In Italia si sono occupati di Dickinson, tra gli altri, Emilio e Giuditta Cecchi (Emily Dickinson, Morcelliana, Brescia 1939), Margherita Guidacci (Poesia, Cya, Firenze 1947; poi Rizzoli 1979), Eugenio Montale (Quaderno di traduzioni, Edizioni della Meridiana, Milano 1948; poi Mondadori 1975 e 1984), Giovanni Giudici (Addio, proibito piangere e altri versi tradotti, Einaudi, Torino 1982), Nadia Campana (Le stanze d’alabastro, Feltrinelli, Milano 1983), Cristina Campo (La tigre assenza, Adelphi, Milano 1991), Mario Luzi, Amelia Rosselli (in Emily Dickinson, Tutte le poesie, a cura di Marisa Bulgheroni, Mondadori, Milano 1997), Silvio Raffo (Geometrie dell’estasi, Crocetti, Milano 1988), Massimo Bacigalupo (Poesie, Mondadori, Milano 1995), Nicola Gardini (Buongiorno Notte, Crocetti, Milano 2001), Barbara Lanati (Sillabe di seta, Feltrinelli, Milano 2004), Giuseppe Ierolli (Tutte le poesie, Ilmiolibro 2008) e Silvia Bre (Poesie, Einaudi, Torino 2023).

[3] [311] Versione A, 1862

[4] [613]

[5] “Bandire – Me da Me stessa”. In onore di Emily Dickinson. Dialogo con Maria Borio di Anna Taravella, Pangea, 11 aprile 2025: https://www.pangea.news/emily-dickinson-maria-borio/..

[6] Per una disanima del contesto storico in cui vive e opera Emily Dickinson e per un’analisi davvero approfondita della sua figura complessa e sfaccettata rimando alla nutrita introduzione al volume già citata.

[7] Stefano Bottero, Taglio di luce che opprime. Cinquantacinque poesie di Emily Dickinson tradotte da Maria Borio e Jacob Blakesley, https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/percorsi/percorsi_620.html

[8] Cfr. Emily Dickinson, Poems, edited by Mabel Loomis Todd and Thomas W. Higginson, Robert Brothers, Boston 1890.

[9] Emily Dickinson, Lettere (1845-1886), a cura di Barbara Lanati, postfazione di Valeria Gennero, Feltrinelli, Milano 2018, p. 56

[10] Maria Borio, La luce scura di Emily Dickinson, Introduzione al volume.

[11] Maria Borio, Ibid.

[12] Stefano Bottero, Taglio di luce che opprime. Cinquantacinque poesie di Emily Dickinson tradotte da Maria Borio e Jacob Blakesley, https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/percorsi/percorsi_620.html

[13] Lettera a Higginson, 1867

[14] Maria Borio, La luce scura di Emily Dickinson, Introduzione al volume.

[15] Francesco Benozzo, World Poetry, in Introduzione alla World Literature. Percorsi e prospettive, a cura di Silvia Albertazzi, Carocci, Roma 2021, p. 39.

[16] Maria Borio, La luce scura di Emily Dickinson, Introduzione al volume.