Chiudere gli occhi può avere tanti significati: prima di tutto, non vedere più quello che succede intorno a noi e, conseguentemente, percorrere un sentiero che ci fa precipitare nel vuoto dell’angoscia; ma fare una cosa a occhi chiusi indica anche una conoscenza totale di ciò che si sta facendo, al punto di riuscire a compierlo senza alcuna fatica o rischio. Credo sia su questa prospettiva dicotomica, benché forse solo in apparenza, che si muove il nuovo lavoro in versi dell’autore cagliaritano Sergio Cicalò.

Già nel testo che introduce la raccolta ce ne possiamo rendere facilmente conto: «Finché lo sguardo dei tuoi occhi chiusi / ferma la pioggia sul fioco chiarore / dei gelsomini durerà la notte, / il profumo mortale delle lacrime». Quasi a frenare la caduta, sottolineandone l’ancestrale ripetizione degli accadimenti e l’inevitabile tentativo di resurrezione, troviamo subito la prima sezione, La corrente, con tre testi ispirati dalla mitologia classica, rispettivamente alle coppie Dafne-Apollo, Eco-Narciso ed Euridice-Orfeo: tutti amori spaccati a metà, condannati in eterno a una divisione irrisolvibile. I versi, classici e inesorabili, regalano suggestioni antiche, presentandoci Apollo alle prese con un nido da intessere sulla corteccia, mentre «un battito di ciglia forse pungola / o impiglia Dafne al ricordo di essere / stata sussurro nel sole di giugno, / foglie secche nel greto del torrente»; Eco con le «labbra velate dall’acqua» che la condannano al silenzio per il mortifero specchiarsi di Narciso; o Euridice e Orfeo che ci insegnano che «A occhi chiusi la morte può guarire, / il buio può guarire un’ombra, o un corpo».

Si cede il passo a Lo specchio, seconda sezione composta da quattro testi contraddistinti dalla forma chiusa del sonetto, dal costante rimando al mondo classico e al mito, dall’uso suggestivo e sapiente dell’enjambement. Qui l’autore conferma la propria cifra stilistica con esiti davvero interessanti: «percorro inutilmente / il labirinto del corpo ferito / finché chinandomi allo specchio ardente / bevo altra sete… Mentre l’infinito // incidere respiri nella carne / graffia sul vetro, avido pianto vela / le palpebre che schiudi per non farne // lungo la gola nuda folle vela / al gorgo dove folle nacque venere, / la pelle dove naufraga la cenere».

La terza sezione, Il muro, è composta da sei testi e si muove in un suggestivo territorio di confine, sulla soglia («nel muro come in uno specchio i tuoi / occhi chiudono i miei – come si ferma / sulla soglia di casa un animale, / percosso dal fracasso delle ombre») di un’immagine sospesa tra il reale e l’allegorico («Un muro è un labirinto anche da solo / e perdercisi è quasi inevitabile»). In un incalzare di domande («chi vive?», «chi sogna?”, «che cosa non ricorda di fermarsi?») il muro, «affondato nell’erba delle palpebre», è quello degli occhi che si chiudono («Anche lo sguardo dei tuoi occhi chiusi / non può tremare che di questa vita»), ma ogni equilibrio raggiunto non può che scoprirsi terribilmente precario. Basta un nonnulla per sconvolgerlo: «Il violento dibattersi dell’ombra / di una farfalla ha sbilanciato il muro».

Dediche è la quarta sezione, composta da cinque poesie, stavolta in verso libero, tutte centrate su riflessioni attorno al tema della morte. Ci si muove ancora sulla soglia o, per meglio dire, «sull’orlo» («Forse non vedreste / la luce che gesticola nell’acqua // che la trascina giù, per quanto cerchi / di far forza sull’orlo, di danzare!»).

Segue la sezione Coro, costituita da un unico testo di più ampio respiro, una sestina lirica perfettamente regolare, in cui ricorrono specifiche parole quali sogno, notte, occhi, morte, ombra, specchio, alba, luce, sete, con passaggi di grande intensità («Come l’alba si affaccia sulla morte / nascondendoci il sole, verdi palpebre / illuderanno l’ombra nello specchio / perché abbia sete eternamente il corpo»).

Torna il sonetto nella sesta sezione, Lo sguardo, che si lascia apprezzare per una delle caratteristiche peculiari della poesia di Cicalò, cioè la minuziosa attenzione alla sonorità dei versi («A occhi chiusi la vita può guarire, / o nell’indecisione dello specchio: / dimenticando che non sai dormire / attendo che ti svegli mentre invecchio // a occhi chiusi, divento la tua polvere»).

E con Gli occhi chiusi, l’ultima sezione, ci si torna a confrontare col mito, con tre testi che evocano chiaramente le distinte fasi dei Misteri Eleusini: Persefone (Rapimento), Arianna (Ricerca), Core (Ascesa). Qui si afferma la ciclicità dell’esistenza: Persefone incarnazione della vita («Chiudendo gli occhi al buio non vedrai / l’inverno più che aprendoli alla luce»), Arianna strumento della sfida al labirinto («anche se trema / d’eterna estate il marmo sulla morte»), Core prospettiva di resurrezione («Perché i morti sono vite / che chiunque può vivere! Si sente / ritornare bambina. Il buio è un gioco…»).

La parola di Cicalò è intensa e vitalissima, intrisa di una sacralità ancestrale. I suoi versi risultano penetranti, ricercati, mirati. Ne nasce un intreccio di sonorità suggestive, accentuate dall’uso sapiente degli strumenti retorici e dei metri classici della tradizione italiana.

In presenza di luce e di occhi aperti, l’immagine riflessa nello specchio non è che un dopplegänger, un doppio a noi opposto e mortifero. Per questo, il poeta ha ragione da vendere quando insegna che la nostra vera immagine riflessa la possiamo scoprire soltanto ad occhi chiusi. Con la serena consapevolezza di chi, perdendo forse tutto, ha raggiunto il traguardo di un eterno e inesorabile fluire, anche l’ultimo congedo si traduce in un sorriso di resurrezione («Sorride del passato delle nuvole, / degli errori crudeli dell’amore, / del morire antichissimo dei corpi, / del ruotare inflessibile del cielo. // Sorride del chiarore del mattino, / della labilità della memoria, / del monotono velo della pioggia, / della musica facile del cuore»).

Davide Toffoli

* * *

* * *

Proteggo la sua pelle sotto il guscio

delle palpebre, fascio le sue membra

torturate dal neon finché l’uscio

non sia richiuso dove l’occhio sembra

pulsare del suo sangue, ultima offerta

di luce per il pasto delle ombre…

Dietro il vetro la bocca ancora aperta,

ancora stanze illuminate ingombre

di un corpo che sopporta la rovina

della notte: mi vince la corrente

immobile, lo specchio che trascina

nella notte la notte e questo urgente

sguardo – se il pianto che non bevo ancora

vela la pelle che proteggo ancora…

*

Persefone

Chiudendo gli occhi al buio non vedrai

l’inverno più che aprendoli alla luce.

È utile morire? Anche se il fuoco

dell’alba tempra i vetri per chi vuole

guardare il cielo, non scompare mai

del tutto l’imbarazzo che riduce

a rivedersi imitare per gioco

il gesto strano degli alberi al sole.

*

Arianna

S’è fermato nel marmo il labirinto

delle labbra, nel freddo della fronte

che dimentica il cielo, anche se trema

d’eterna estate il marmo sulla morte –

perderò il filo prima di aver vinto

la sete e la paura della fonte

che sotto il marmo mormora il poema,

se conosce silenzi anche la morte.

* * *

Sergio Cicalò (1970) è nato e vive a Cagliari. Di recente sono uscite le raccolte poetiche Passiònis, in sardo (Cofine, Roma, 2022), vincitrice del XIX Premio nazionale Città di Ischitella-Pietro Giannone, e Gli occhi chiusi e lo specchio (Marco Saya, Milano, 2023). Ha pubblicato poesie, traduzioni e testi critici in diverse riviste, tra cui «Smerilliana», «Gradiva. International Journal of Italian Poetry», «Avamposto», «Altraparola».

Davide Toffoli (Roma, 1973), laureato con Biancamaria Frabotta all’Università «La Sapienza», dalla sua tesi nasce il volume Il caso Turoldo. Liturgia e poesia di un uomo (Ladolfi 2021); è docente di Lettere presso l’IIS Einstein-Bachelet. In poesia ha pubblicato: Invisibili come sassi (Urso, 2014), Ogni foto che resta… (Urso, 2015), L’infinito ronzio (Controluna, 2018) e Oltre le spoglie distese. Sui sentieri del Grande Male (Progetto Cultura, 2025). È tra gli autori de Il libro degli allievi. Per Biancamaria Frabotta (Bulzoni, 2016). Sostenitore convinto di ogni forma di “creattività” resistente, è ideatore del progetto di integrazione scolastica La scuola a casa di Riky. Opera per la diffusione della poesia e del dialogo nella periferia romana, con Percorsi di ricerca e lettura attiva e la realizzazione del Luogo da Favola. È nel gruppo di redazione di «Avamposto», responsabile della sezione recensioni. Fa parte della Costellazione dei PoetiPost68, per la quale si è occupato della Parola-Chiave Scuola.

* * *

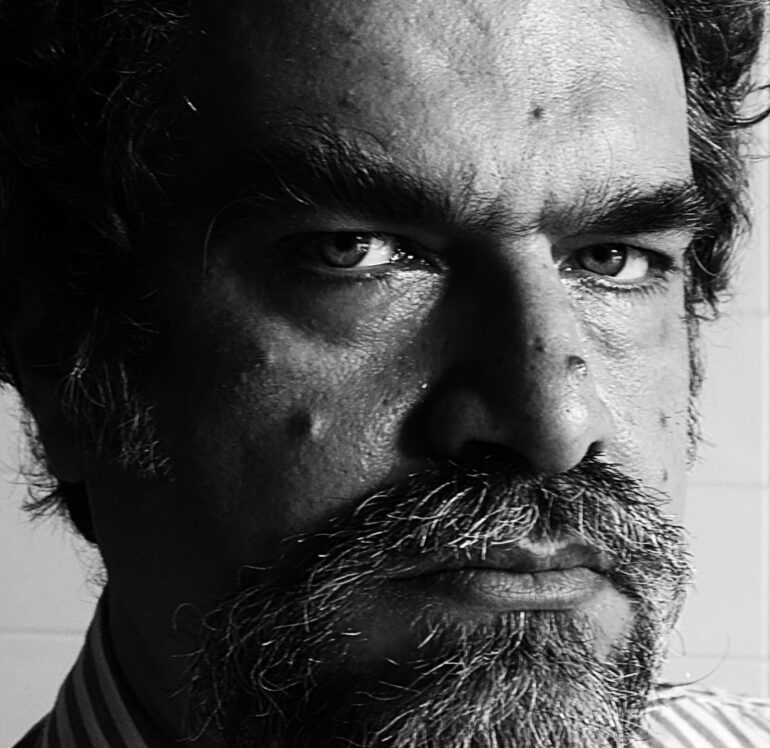

Fotografia di proprietà dell’autore.