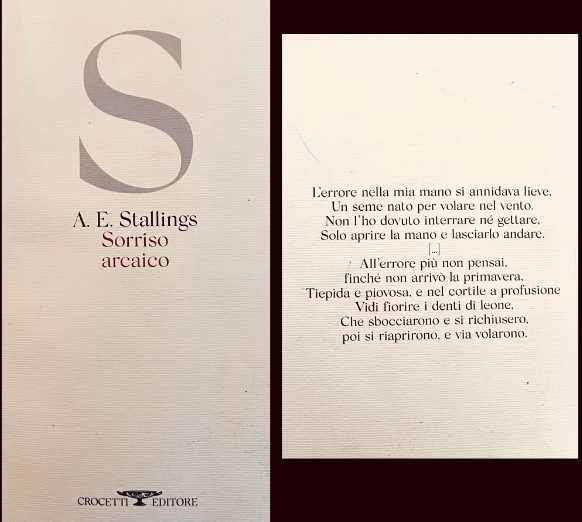

A distanza di venticinque anni dall’uscita di Archaic Smile, raccolta di esordio della poetessa statunitense A. E. Stallings, vincitrice del Richard Wilbur Award, Crocetti Editore ne porta in Italia i versi, tradotti da Carla Buranello, scolpiti in lunghi verticali pepli di korai dal sorriso arcaico. E come quel riso sul volto di giovani fanciulle e kouroi – semidei ridenti – non era altro che un tentativo da parte di scultori di rendere realisticamente con scalpello la bocca, donandole profondità, secondo una tecnica che procedeva su quattro diversi punti di osservazione, qui, tra le pagine di Sorriso arcaico, si procede attraverso le quattro sezioni che compongono il volume: dal mondo sotterraneo fino alle cose perdute, lungo i solchi di un ritmo poetico scalfito su marmo pario, bianco, labirintico che sfugge alla rigidità, seguendo le vie misteriose della poesia.

Quello della Stallings non è un semplice revisionismo di antichi miti, bensì punto di partenza saldo e approdo sicuro: il mŷthos diventa l’incipit, lo scenario su cui l’autrice dispone il proprio lirismo, scontornando i tratti distintivi di quei personaggi noti del mondo classico, svuotandoli di ogni aspetto stereotipato dal tempo, per riportarli a nuova vita, liberi dalla secolare stratigrafia che li ha fossilizzati in una storia senza via d’uscita. La Stallings così stabilisce un continuo dialogo dinamico con i miti classici nei suoi versi, disposti sovente in forme tradizionali – sonetti, villanelle e terza rima – come anche in versi irregolari.

E ci par di vedere per la prima volta una Euridice disincantata, di sentirla parlare, viva del suo stesso canto, che al suo Orfeo suggerisce di “imparare a placare il cuore”:

«Perché temevamo questa calma dell’essere morti.

Questo io dico. Tu aborri la mia logica e rabbrividisci

Al pensiero che potrei essere solo una testa mozzata

Che galleggia lungo un fiume freddo e oblioso,

Scivolando tra ombre verdi e nere,

Cantando a me stessa, senza voltarmi.»

E come la ninfa driade anche Penelope e Arianna svelano la propria voce, sciogliendola dal nodo gordiano di falsità. Traduttrice del De rerum natura di Lucrezio, la Stallings ci presenta un Apollo che goffamente elargisce blandizie, un “sempliciotto” del canto, smania di lavorare con le nove Muse, che dal canto loro decidono di non rivolgergli neppure la parola:

«Non vedeva l’ora/ di lavorare con noi. Non sarebbe stato divertente? Lieto di rispondere a qualunque domanda. Domande? Ma nessuna di noi ha parlato o alzato la mano, e domande/ non ce ne sono state; cos’ha a che fare la poesia con la ragione/ o con il sole?».

Nella terza sezione la scrittrice ci conduce in una “visita guidata del labirinto”, in cui passato e modernità si intrecciano inestricabilmente, con un Minotauro reietto di sempre, che sonda l’oscurità con l’unico gioco a disposizione, un gomitolo di filo, e poi lungo il grido disumano dell’isola di Circe, l’urlo libero e senza tempo che si svuota del raziocinio e fa parlare solo la poesia, per venire poi immersi in un oggi cittadino colmo di anime tutte uguali, che in fila indiana si ripetono tra il «tremolio dei tubi fluorescenti» e «l’amaro elettrico del metallo».

La dolcezza della memoria, la nostalgia, il fallimento come finale esteticamente “più valido di qualunque banale lieto fine”, la perdita e lo slancio, il vuoto e l’anelito sono tutti temi che confluiscono nell’unico bandolo della matassa, dedalica via d’uscita:

«ora non conta più l’oggetto, ma il progetto, / e sarà quello a durare». In Sorriso arcaico la poetessa è un’artefice di bellezza che con la voce di Aracne può ringraziare Atena: «Ecco i fili che ho tratto dal mio ventre – / Vi appendo arcobaleni, ghiaccio, gocce di rugiada, oscurità».

Sarah Talita Silvestri

* * *

La moglie dell’uomo dalle molte astuzie

Credi quel che ti pare. Credi che ho tessuto,

Se ti va, per vent’anni, e ho atteso, mentre tu

Affondavi nel sangue al ginocchio, nelle dee fino al fianco.

Non ho molto da mostrare per vent’anni di lavoro –

Solo una tela non finita sul telaio.

Forse un lungo, meticoloso lamento.

Spiegala come vuoi. Credi che disfacevo la notte

Ciò che nei pomeriggi sonnolenti tessevo.

Che li tenni tutti ad aspettare che io finissi,

I pretendenti, tu li chiami. Credi quel che ti pare.

Credi che attesero che io finissi,

Credi che li ingannai con notturni maneggi.

Credi quel che ti pare. Che non mi hanno toccata mai.

Credi alle tue storie, come vorresti facessi io,

Che solo le accorte infedeltà ti permisero di sopravvivere.

Credi di avermi scritto una lettera ogni giorno

Che non mi è giunta mai. Uccidi tutti i dannati pretendenti

Se pensi che ciò ti farà sentire meglio.

*

Titone

Non guardarmi, e lascia ch’io giri la testa

Mentre mi sistemi sulla sedia accanto alla finestra,

Mi avvolgi nelle coperte, mi porti la colazione su un vassoio

(Presto il cielo sarà raggiante dei tuoi capelli rossi),

E convincerò entrambi che me ne sono andato.

Biascicherò sbavando filastrocche infantili,

Fisserò il vuoto mentre mi fai il bagno.

(Mi lavi le cosce incavate. È freddo il tuo tocco.)

Distrarrò entrambi con parole senza senso,

Ignorerò le tue braccia, il piccolo fremito sorpreso

Di quanto io sia leggero, come carta, foglie, gusci vuoti di uccelli.

(Nei globi sporgenti degli occhi tutto il mio peso.)

Mi porgi ambrosia su un cucchiaio.

Ti mordi il labbro. Deglutisco e fai una smorfia.

(Un tempo anch’io ero bello.) Presto

Te ne dovrai andare. Con il mio piatto sporco.

Ti guardo camminare, splendente, su per la collina,

Ti guardo come fa il mondo, come anch’io ti devo scorgere.

(Anonimo è il paesaggio, immobile la mattina:

Tutto elementi e minerali e polvere.)

*

Vale

Mi risvegliai con desiderio da un sogno di scarpe

Pelle di serpente con suole di cuoio e verdi come l’erba –

Alte, e tanto strette da mordermi le caviglie

Ma camminavo sui cuori come su un pavimento di marmo –

Marmo venato lucido, del colore della carne.

Poi vidi i miei piedi nudi e feriti,

Sulla caviglia ancora il segno dell’attacco del serpente,

rivissi l’ultimo mio istante di cielo azzurro –

Un improvviso nitore nei fili d’erba,

Il veleno mappava le vene sinuose sino alla sorgente.

Il tuo amico, rosso in volto per la bramosia e l’inutile inseguimento,

Si chinò dove io ero inciampata e capì,

Prima di te, di non potermi seguire lì dov’ero fuggita.

La corrente che mi tirava a fondo si faceva più fredda,

più intensa.

Il cielo maturava violaceo come una prugna

io scordavo cosa fosse il desiderio.

Le anime, in grigio, con valigette in mano,

Scivolano dentro il suolo su scale mobili di ferro,

Grandi scale mobili che sprofondano per molti piani,

Ogni piano s’addentra nel terreno e nel silenzio,

Ogni anima legge il giornale, gira le pagine

Senza voltarsi a guardare il sole diventare piccolo e

appannato,

Ma adattando la vista al tremolio dei tubi fluorescenti.

Pagano il dovuto e si allineano lungo le pensiline

Dove i treni giungono e sospirando aprono le porte

Per portarle alle città dei compiti sempre uguali.

Senti l’amaro elettrico del metallo?

I morti non hanno tasche, devono portare in bocca le

monete,

Finché tutto, anche la saliva, sa di denaro».