“Ermeneutica e filosofia”

Gadamer in relazione alla poesia

Cosa significa comprendere un testo poetico? In che modo può essere decretata la qualità di un componimento e quali le coordinate guida nella scelta? Esiste un criterio che consenta di discernere circa la qualità in poesia e nell’arte in generale?

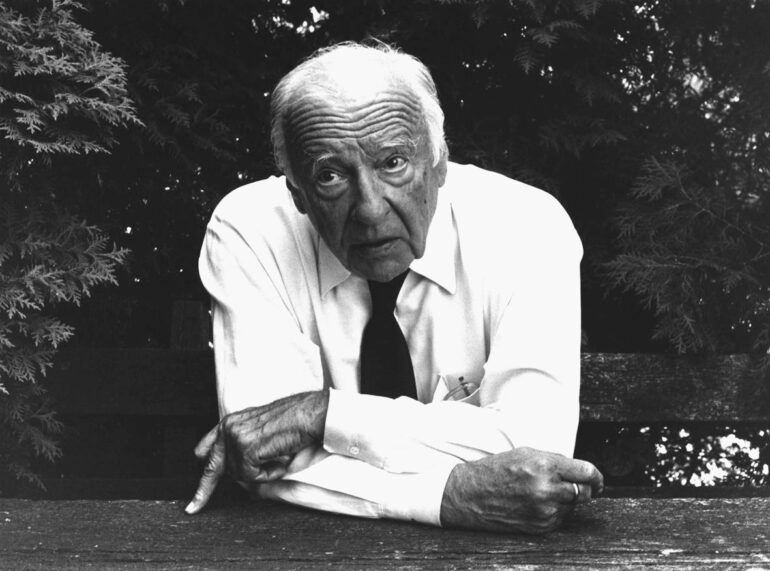

Sono queste alcune delle domande che la riflessione estetica si è posta sin dalla fondazione e una delle prospettive più interessanti ed attuali è senz’altro quella inaugurata da Gadamer, che, in “Verità e metodo” (1960), parte della filosofia di Heidegger per poi sviluppare l’idea originale del circolo ermeneutico e di una verità extrametodica.

Gadamer, difatti, prende le mosse dall’idea di Heidegger per cui “comprendere un testo” significherebbe, anzitutto, mettersi in ascolto delle parole stesse, sebbene ciascuno si approcci alla comprensione con il filtro dei propri pre-giudizi. Del resto il pre-giudizio è una delle modalità dell’Esserci (individuo).

L’uomo, allora, nel processo di comprensione di un testo e di un verso, non può prescindere dal “già saputo” che lo caratterizza. Ed è proprio relativamente a questo aspetto, che la riflessione di Gadamer si sviluppa, teorizzando l’idea che il processo di comprensione di un testo e di un’opera d’arte sia sempre, in primis, un processo interpretativo, in cui l’oggetto (l’opera, il testo poetico) s’incontra con il soggetto interpretante.

Questi è di per sé portatore di una specifica visione soggettiva dovuta ai vissuti di carattere personale, storico-sociale e culturale. Il lavoro di comprensione dell’opera e del testo poetico è dunque un circolo, un interscambio incessante tra il soggetto e il verso, nel quale il fruitore cerca di conferire un senso unitario all’interpretazione elaborata. Quest’ultima è perciò frutto di un elemento soggettivo, che deve, tuttavia, sforzarsi di aderire al valore stesso dell’opera.

Ne deriva che il lavoro di comprensione della poesia è un processo incessante e che lascia aperte sempre nuove possibilità interpretative. Queste ultime sono peraltro arricchite dai punti di vista e dalla sensibilità di coloro che, nelle differenti fasi storiche, si approcciano all’opera poetica. Secondo la riflessione di Gadamer, allora, il circolo ermeneutico come via di comprensione della poesia non può che condurre a una nuova questione: il criterio di verità.

Difatti, occorre chiedersi quale sia il criterio di verità più adeguato per approcciarsi all’arte in generale e alla poesia in particolare. In tal senso, occorre anzitutto pensare alla poesia e all’arte come linguaggi che fuoriescono dal rigido criterio di verità pensato dalle scienze naturali ed applicabile a tutto ciò che è quantificabile.

Dell’arte e della poesia, difatti, non si ricavano formule matematiche. Questo significa che la “verità” non è un concetto unilaterale, bensì versatile e, in relazione al mondo poetico, tale concetto non può concernere la dimostrabilità, bensì il sentire e l’intuire, ragione per cui il valore conferito ad una certa opera sarà sempre caratterizzato anche da un elemento soggettivo, legato al gusto personale e al contesto storico di riferimento del fruitore.

Comprendere un testo poetico significa, perciò, interpretarlo secondo un gioco di rimandi incessante, in cui l’opera aggiunge sempre qualcosa di nuovo di se stessa, e lo stesso fanno coloro che, di epoca in epoca, a tale opera si approcciano.

Secondo tale prospettiva, il fine dell’arte non può dunque ricadere entro parametri puramente razionali e quantificativi, bensì deve rimandare alle questioni di “senso”. Del resto, proprio le opere poetiche che meglio rispondo alle domande di senso di una specifica epoca storica, sono quelle che, maggiormente, segnano la sensibilità degli individui.

Lucrezia Lombardo

© Fotografia tratta dal sito “Philosofica Enciclopedia filosófica on line“