“Una poetessa fuori dai salotti”

I versi di Perla Cacciaguerra

Ho conosciuto Perla Cacciaguerra tanti anni fa, quand’ero ancora una ragazzina ammaliata da certi racconti letterari, che avevano per me la forza d’immaginifici desideri.

Perla era una donna di estrema eleganze e accompagnò la ragazzetta innamorata dei versi che ero, a visitare il suo Museo della Poesia, uno stanzone con le voltine presso la villa di famiglia, nella campagna aretina, in una zona che anche Leonardo da Vinci percorse, mappando il territorio per la prima volta.

Il Museo di Perla sorgeva presso la cripta di un’antica chiesa con le finestre stondate. Al suo interno, librerie e teche, con i testi autografati da Luzi e Montale, che si affiancavano alle botti di vino, proprio perché quel mausoleo della cultura letteraria sorgeva -secondo il miglior spirito toscano- presso una cantina.

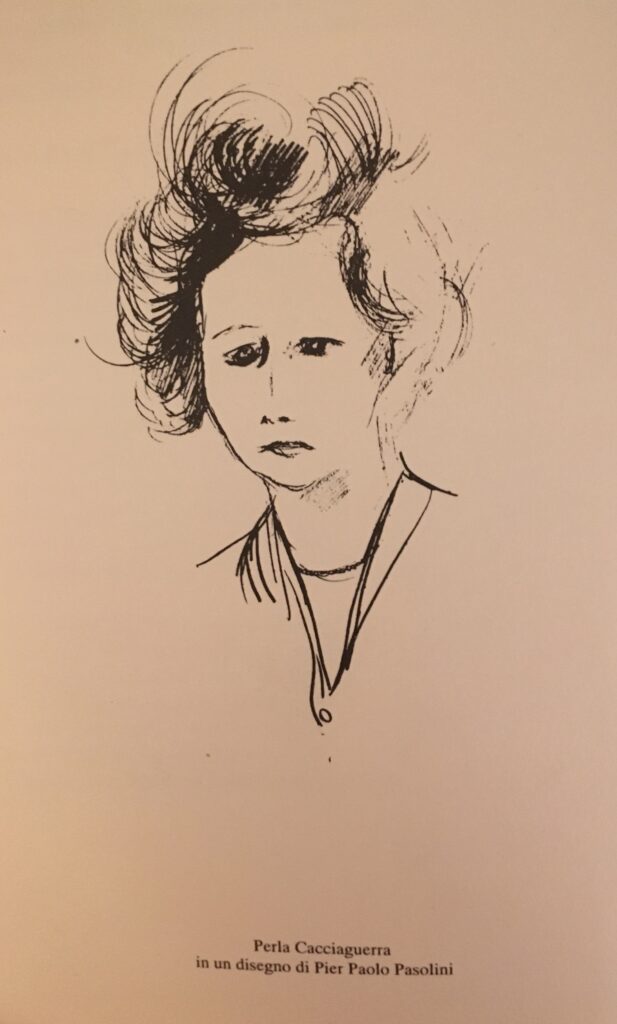

Scoperta da Govoni, amica di Pier Paolo Pasolini e di Mario Paz, Perla Cacciaguerra (1926-2012) è un fenomeno a sé: donna raffinata e schiva, si è sempre mossa alla periferia del palcoscenico letterario, pur intrattenendo rapporti e corrispondenze con alcuni dei maggiori nomi della nostra storia. È per questo, difatti, che Pasolini la apprezza, definendola “una primitiva davanti a diligenti feticci” nella prefazione alla raccolta breve “Nove Fanciulle”. Perla appare dunque come un folletto dei boschi, una raffinata conoscitrice di tutto il sapere classico, eppure amante della natura a tal punto, da scegliere di vivere in campagna e fare della flora selvatica uno dei suoi motivi poetici prevalenti.

Traduttrice dall’inglese dell’opera di Robert Creeley, Philip Larkin, William Sansom, Jude Stefan (con Sergio Solmi), Cacciaguerra pubblica “Il periodo blu e altre poesie” (1954-1983) dando vita a una silloge d’ispirazione classica nello stile e nei temi, eppure tutta contemporanea, in quanto fa della poesia “un fatto”, ovvero qualcosa che si dà in modo talmente spontaneo -e quasi primitivo, come si diceva- da impedire giochi d’interpretazione.

Ecco che, se le poesie “Nove fanciulle” echeggiano Saffo -si pensi ai versi: “Sono tre anni che il vento/ fedele ha disciolto i tuoi capelli/ fini e dove giaci/ è sorto un giardino…”- quelle contenute nella sezione “Il periodo blu” presentano, invece, un carattere selvatico. Nei versi si respirano, così, l’aria aperta, i colori dei boschi, le viuzze strette di Firenze e il tessuto soffice di certi abiti. Eppure, questi motivi pratici cedono presto il posto a temi esistenziali, che illuminano l’inquietudine di Perla, donna-madre e spirito libero in gracile corpo, sino alla fine.

Scrive difatti l’autrice:

“A volte mi prende

un cupo spavento

se penso alla mia vita

coi suoi affetti imposti,

le amicizie interessate,

l’odio dei parenti,

la monotonia del cibo,

la fallibilità degli intenti,

la noia, l’influenza…

Oh lo spavento di una vita

che passa, di un cuore

che non tollera, d’un anima sfinita!”

Ed è proprio nel sentire partorito da questi versi, che l’anima della Cacciaguerra meglio si manifesta: spirito incapace di adattarsi, restio al conformismo della buona società – di cui pur fa parte – e che predilige gli spazi aperti, le domande incessanti, le rotte inattese. È questa, forse, la miglior chiave di lettura per una poesia che cerca, incessantemente, la vita.

Lucrezia Lombardo

* * *

Perla Cacciaguerra in un disegno di P.P. Pasolini