È uscita per Crocetti editore, nell’aprile del 2024, una scelta antologica di alcune tra le poesie più belle di Ghiannis Ritsos. Il libro che percorriamo è quindi un tentativo impossibile, quello di scegliere alcune, poche poesie, tra le 150 raccolte di versi che quest’autore ha disseminato lungo quasi tutta la seconda metà del Novecento. 150 raccolte, alcune delle quali di oltre cinquemila versi, un’esperienza poetica incessante che ha pochissimi eguali, non solo nell’opera forse del massimo poeta greco del secolo e forse dell’età moderna. Tradotto nel mondo, musicato in patria, cantato negli stadi della Grecia e di Atene, nei ritorni alla democrazia nella storia del secolo breve, negli anni ´70 e oltre.

Tutta la sua opera ha attraversato un’esistenza che ha conosciuto dieci anni di prigionia e restrizioni e rieducazioni, nelle isole greche e nei campi di rieducazione nazionale, seguendo le fratture della storia greca dal dopoguerra alle soglie dell’entrata nell’Unione europea. Un’opera incessante ed esclusivamente lirica, che però ha conosciuto il suo culmine in una raccolta di monologhi drammatici immaginati in un recitativo destinato alla bocca dei protagonisti della mitologia ellenica, vissuti come presenti e vivi nella drammatica esperienza della storia e della sopravvivenza della grecità, in un capolavoro il cui titolo s’infrange e frantuma contro lo spazio-tempo, in una rilettura cosmica della grecità, che è Quarta dimensione, preceduto da altri due libri cardine, che in modo analogo orbitano e ruotano intorno alla meditazione sulla grecità e sulla sua persistenza e vita vivente, che sono Grecità appunto e La Signora delle Vigne, entrambi del 1954.

Per qualcuno, forse a torto, forse per estrema nostalgia, non può esistere poesia delle rovine classiche, che pure è parte fondativa – paradossalmente – dell’immaginario occidentale moderno, e non solo moderno. Perché per il vizio di nascita delle archeologie quel mondo classico che veniva ricostruito da quelle rovine, era in fondo un falso, più falso che mai, era qualcosa che non è mai esistito. Per chi la pensa in questo modo può accadere che gli unici a poter rievocare e nominare il mondo classico, la grecità, siano i greci stessi, sia la Grecia moderna, siano i suoi poeti moderni, neogreci. E questo, in qualche misura, per il XX secolo, vuol dire Ritsos. E in maniera obliqua e tutta da indagare penso che questa possa essere una porta d’accesso alla sua opera, alla sua situazione, nell’accezione che Valéry dà al termine parlando di Baudelaire. L’essere situato di Ritsos rispetto all’esistenza del linguaggio della poesia è quello della consapevolezza che quel linguaggio sia inscindibile dalla presenza tangibile del ricordo-fondativo della poesia e della civiltà greca antica. Pensare che soltanto la letteratura greca moderna possa parlare, non delle rovine, ma del suo stesso passato, e che possa farlo non già per un privilegio esclusivo, ma perché nel suo fare poesia è connaturata l’interrogazione sulla natura di quel passato che li precede e sul paesaggio fisico, sensoriale, memoriale, che lo ha permesso e che circonda ancora i corpi nel presente, in un presente che è vivo solo nel contatto fisico con il mondo greco.

“Ah, sì, invecchiano anche le statue e le poesie e i ricordi degli eroi”

“che puoi finalmente credere che esisti e non esisti

he non sei mai esistito, non è esistito il tempo con la sua rovina”.

Quando Ritsos emerge all’espressione del tempo, della sua durata, del suo originare ed esaurirsi, lo fa certo in maniera “così indifferente e immateriale,/così positiva, quasi metafisica” da appacrire come un miraggio della forma olimpica, ma allo stesso tempo quella metafisica immerge la speculazione in un ritrovare, in un voler cercare le ragioni di una certa percezione della vita, entro i contorni fisici di un essere gettati nel mondo in quel luogo lì, a partire da quei colori, da quella che profondamente e con sintesi chiamiamo grecità.

“La guardavo mentre dormiva, il ginocchio piegato sotto il lenzuolo – non era solo l’amore. Questo angolo/ era il crinale della tenerezza, e il profumo/del lenzuolo, di pulito e di primavera completavano/quell’inspiegabile che ho tentato, ancora/inutilmente, di spiegarti”. E allora tutto, anche la più nuda intimità, avrà un doppio lascito, un doppio struggimento, il ricordo fisico di una misura, di una semplicità a lungo rimasticate dall’Occidente tutto. “Dopo, per conto di Edipo ordinai occhi di vetro azzurri” scrive in Monocordi, 336 poesie di un verso, nel 1980. Dentro quel dopo c’è tutta la condizione e il pensiero poetico di Ritsos, dopo, i venuti dopo, i greci dopo i greci, con quegli occhi di vetro azzurri, che non sostituiranno mai gli altri, i primi occhi, devono continuare a vivere e vedere, ma il ricordo di quegli occhi strappati è sempre nell’eco delle parole.

“Quando le porte chiudono di notte e la lucerna

della casa ha sonno

e quando sul tavolo il pane rimane solo come

l’anima del mondo,

lo sappiamo che Tu passeggerai ancora nella nostra

corte

appendendo cinque pannocchie del chiarore

stellare sullo stipite di casa nostra

annaffiando con la tua brocca le nostre rose”.

Quel pane è il segno di un mondo elementare che si prova a rivivere e rianimare, letteralmente, rivivere come nell’identificazione mitica, fenomeno studiato non solo dagli storici delle religioni, come Kerényi, ma anche come vissuto psichico e figura psicanalitica.

Quella dimensione, quella quarta dimensione, in Ritsos diventa fondo e fondale di poesia, la necessaria identificazione, non già la nostalgia, non la poesia delle rovine, ma il ripercorrere e il reincantare quegli occhi, anche se di vetro azzurri, quel vissuto mediterraneo arcaico orientale che accolse e contenne la grecità, avrebbe vissuto e visto un colore del cielo, una profondità della sete o dell’acqua, la sensualità del corpo, il peso dell’aria, la successione delle estati, il respiro profondo di cicala di ogni estate. Questa forma di identificazione diventa azione della poesia, suo movimento e ragione, anche quando diventa vicina alla storia e alla vita della nazione greca qui e ora, dal secondo dopoguerra.

Questa forma di identificazione poggia, sopra ogni cosa, su un elemento, che forse è anche il vero punto d’incontro con tutta la grande poesia scelta da Crocetti. Qual è quest’elemento? La costante, inscalfibile fiducia, direi gnostica e sicuramente cognitiva, spirituale, nella parola, nel logos, nella forza ordinatrice di questa prerogativa umana. In quel primato della parola è possibile scorgere una tradizione lunghissima, un’idea di poesia, sulla cui base è forse possibile distinguere due famiglie, due alberi e due distinte genealogie della poesia, se non di tutta la letteratura. Una poesia che si fondi sulla fiducia cognitiva nella parola, che forse l’Occidente ha identificato nella fase originaria e greca, e una tradizione che non accorda nessun primato cognitivo alla parola, ma anzi ne fa una convenzione tra le altre, un segno che copre e confonde più che uno strumento che rivela.

La poesia scelta da Crocetti nella sua linea editoriale risponde alla prima famiglia genealogica, quella dei cieli tersi, del pane sulla tavola, dell’anima del mondo o delle rivelazioni, anche nella sensualità e nella chiarezza, perfino nella notte e nella luce della luna, come in una delle poesie più lunghe e più celebri di Ritsos, La Sonata al chiaro di luna.

“Nessuno ha sentito l’odore di queste rose.

Nessuna solitudine è piccola”.

Emanuele Canzaniello

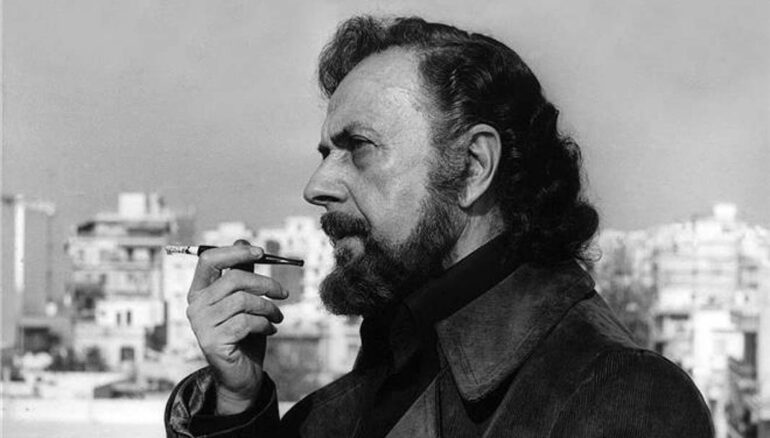

Fotografia tratta da Nuovi Argomenti