E spengo la luce e poi dormo.

“Il corpo di mio fratello era morto, l’immortalità era morta con lui”

(Marguerite Duras, L’amante)

“Noi, ci abbatte il fato perché ingaggiamo battaglie: / loro

muoiono perché vedono nel futuro”

(Osip Mandel’stâm, Tristia)

“scrivi sulla morte / lì cadono i bambini i fiori / che pensiamo per sempre”

(Nadia Agustoni, Lettere della fine)

Aldo Rossi ha scritto nella propria Autobiografia scientifica che «forse solo le distruzioni esprimono completamente un fatto». L’architetto e pensatore – l’immaginario del quale era peraltro particolarmente legato alla città dove è ambientato, o meglio da cui è infestato, il libro di Franzesca Sante, Venezia – ha scritto anche che il compito dell’architettura dev’essere essere quello di dimenticare l’architettura: di sparire, togliersi per lasciare spazio ai luoghi, allo svolgersi della vita e della morte («Noi potremmo parlare di una scuola, di un cimitero, di un teatro; ma sarebbe più preciso dire la vita, la morte, l’immaginazione» Rossi 1981).

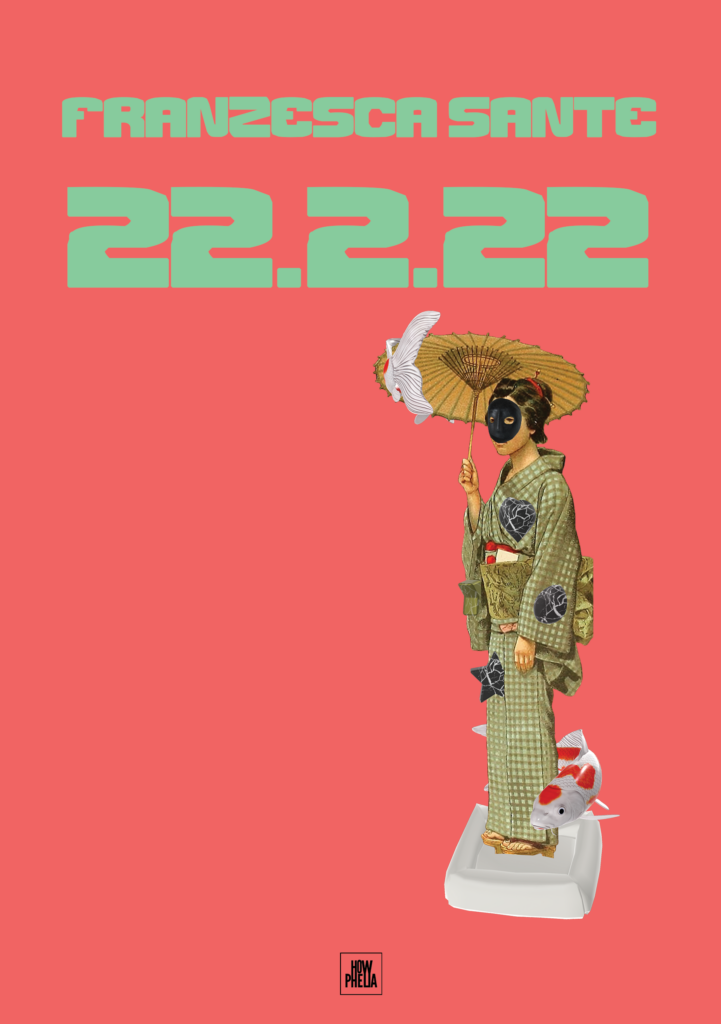

Ecco, similmente, 22.2.22 di Franzesca Sante – uscito con le edizioni Howphelia nell’ottobre del 2022 – è un libro che della sua (pur oculatamente, quasi maniacalmente costruita) architettura si dimentica, nel tentativo di fare spazio ed esibire oscenamente la vita e la morte di Qualcuno; un libro che vuole dimenticare la letteratura, tanto dal punto di vista della forma – ibrida, prosimetrica, plurilistilistica e plurilinguistica, iper-, meta-, quindi finalmente anti-letteraria – quanto dal punto di vista del contenuto e delle intenzioni, ben più filosofiche che estetiche, che lo informano dal profondo.

«Forse solo le distruzioni esprimono completamente un fatto». Proprio e solo raccontando di una distruzione, 22.2.22 esprime completamente un fatto: la morte di Anna Bartoli, una ragazza di 22 anni – non importa più di tanto se persona, personaggio, eteronimo o alter-ego dell’autrice, simbolo o figura, tutti, nessuno – che decide di togliersi la vita facendosi esplodere con una bomba fatta in casa e causando così la morte di altre tre persone.

Il libro si presenta come l’urgente ricostruzione di una distruzione, ripercorsa retrospettivamente attraverso l’operazione postuma per eccellenza – l’unica in grado di rendere davvero conto di una morte, quindi di una vita (se «La morte è questione di vita», p. 64; e se «conosciamo meglio i morti che i vivi», p. 70): il montaggio. Note sul telefono, stralci di conversazioni, poesie – il tutto inframmezzato da randomici daily updates e advertisement che, assecondando e riproducendo sulla pagina l’a-logica algoritmica del web, aprono squarci di (non-)senso su un mondo ammorbato dalla pandemia di Covid-19.

Attraverso questo montaggio, frutto di una vera e propria operazione di filologia digitale, il libro tenta di rimettere insieme i brandelli – letteralmente esplosi – della vita e del corpo di Anna; e, soprattutto, di rispondere alla domanda posta dall’autrice, in incipit, con quella voce gelidamente giornalistica che la espone chimerica al lettore solo all’inizio e alla fine del libro: Chi era Anna Bartoli?

Anna: una ragazza che, come tante e tanti di oggi, si sente «al centro del niente» (p. 17): espressione che, al di qua della sua fortissima pregnanza esistenziale e filosofica, mette efficacemente a fuoco anche quella «negazione dell’esperienza» (Benjamin 1936) che sembra caratterizzare, su un piano più meramente sociologico, una contemporaneità insensatamente sovra-esposta al flusso delle informazioni, delle immagini, delle possibilità.

«La catastrofe è ogni giorno in cui non accade nulla» (p. 17), scrive Anna in una delle prime note. Non accade nulla, perché, con Wittgenstein, «Il mondo è ciò che accade» ma non è, non siamo noi; e niente pare riguardarci, ricambiare il nostro sguardo con uno sguardo uguale (la benjaminiana aura). Ne deriva un corto-circuito cognitivo, e di rimando esistenziale: quanto più ci si sente esposti agli eventi e alle vorticose possibilità del mondo, tanto più ci si scopre incapaci di «tradurre» tutto quanto ci si offre «in esperienza» (Agamben 1991). Il mondo, come la casa, è per Anna «uno spazio abitabile che non mi apparteneva» (p. 17). Persino la morte del padre sembra lasciarla indifferente: «Non ho nulla dentro […]. E, ora che sono anch’io qui a bere il mio spritz, della morte di mio padre forse neanch’io me ne interesso» (p. 68).

Nel potere – fare, vedere, essere – tutto, l’essere erra fino a scomparire («ma non ho la minima idea di cosa devo fare, dato che tutto è solo potenziale», p. 21); va a stare nel centro del niente, nel paradosso di un’esposizione che, mentre sovra-espone al possibile, cela e nega il reale. Quando mi vidi non c’ero, si intitola la prima sezione del libro, con esplicito riferimento a un’opera dell’artista concettuale Vincenzo Agnetti che chiarisce, senza ombre, la natura più profondamente esistenziale e meta-fisica che fisica della scomparsa di Anna.

Anna è, infatti, capronianamente scomparsa a sé stessa ben prima di morire; scomparsa alla possibilità di tradurre il mondo in esperienza; scomparsa già e soprattutto da viva (i morti non scompaiono, muoiono: e semmai appaiono, morendo, morti[1]); e poi, accortasi della propria stessa scomparsa, «alla fine scelse la cosa più difficile: la scelta» (ancora Agnetti). «Un gesto estremo di coraggio e generosità» (p. 104), la scelta di morire; di smettere di essere-morta; di smettere di stare scomparendo, al gerundio, durante la vita («Aspettiamo tutti solo di scomparire, mi sembra che questa sia la vita», p. 19).

Ben più che un’indagine sociologica sulla decadenza dei nostri tempi, 22.2.22 è allora un’inchiesta filosofica, poetica, esistenziale, metafisica sulla vita, la morte, il linguaggio, l’arte, l’umano: in una parola sul senso, la cui ricerca ci caratterizza come specie, caratterizza «gli animali che dunque siamo» (Derrida 2002): «armati di pensiero simbolico» (Anna, p. 98). Un libro che osa porsi le grandi domande; quelle del bambino, del «mondo-bambino» che è continuamente «en train de naitre», «de être» «de n’être» (p. 105), e della lingua-bambina, la poesia, che similmente e continuamente nasce, è, muore: Chi era Anna Bartoli? Vale a dire: Che cos’è reale. Qual è il senso. Chi è, sono, chi siamo, dove. Tutti. «Che cosa stiamo a fare qui» (Fortini 1973).

Sono, insomma, le domande della poesia: di quella lingua pre- o post-linguistica che, nel dirsi in-fante e fragile, ci scopre nella nostra natura più vera, nella nostra impossibilità di dire, di centrare un senso. La lingua che più di tutte espone (e a un tempo neutralizza – être, n’être) “l’arma” tutta umana del pensiero simbolico. La lingua che riesce a «non separare il no dal sì» (Celan 1955), l’essere dal non essere. Niente-tutto. «Poesia-infanzia […] qualche cosa che non riesce ad articolare le sue giuste parole, ma che certamente avrà il sentimento dei sì e dei no essenziali», «qualche cosa che avrà una sua balbuzie; come quasi tutto oggi, se non pontifica fanaticamente e se non tace in perfidia, balbetta» (Zanzotto 1965).

Per questo, è la poesia la vera, l’intima, l’ultima lingua di questo libro. La poesia quale strumento cognitivo e filosofico che interroga le zone estatiche di noi, i limiti e le dismisure del nostro linguaggio e quindi del nostro mondo. Nel prosimetro intitolato La realtà o la scrittura?, sentiamo distintamente la lingua scavalcare sé stessa, estatica come la ragazza che ha appena deglutito «un bicchierino di funghetti allucinogeni a mollo»: e traboccare, invocare verità nel grido del maiuscolo, «SOLO VERITÀ» (p. 47). Solo la lingua frantumata, traboccante e balbettante può invocare verità, cercarla: non pretendendo di dirla, non separando il no dal sì, portando la lingua oltre la lingua, oltre il pensiero: «per ancora mai avrei voluto non ero ‘che quella che ero / per ancora quella voluto non ero, ma avrei» (p. 82).

Lo sperimentalismo (ma direi piuttosto la zanzottiana balbuzie) della forma di 22.2.22, segno della struggente battaglia cognitiva ingaggiata dalla sua autrice, è messo in ultima istanza a servizio della spaventosa classicità del suo contenuto: la classicità del pensiero che torna su sé stesso dall’inizio della storia; che si pone da sempre le stesse domande, di là dalle contingenze fattuali che (in parte, ma indubbiamente) lo determinano. Per questo la storia di Anna incrocia e contiene sincronicamente tutta/e le/a storie/a dell’umanità, passate e future («2000 a.C., ore 12.76, batteria 5%», p. 98; «Ricordo perfettamente la forma delle nuvole astrali la mattina del 22 febbraio 2084», p. 57); per questo «quella di cui ti racconto», ci dice la ragazza, «è una storia vecchia / quanto il mondo – ha quasi 22 anni» (p. 82).

Questa classicità del contenuto emerge completamente e senza filtri nella sezione intitolata Requiem per Sante Bartoli, diario e “racconto filosofico” intorno alla morte del padre di Anna, Sante, già ammalato di cancro e infine infettato dal virus Covid-19. Qui, si incontra la luminosa limpidezza di una lingua che, senza più ricorrere alla mediazione dello sperimentalismo, si misura direttamente con il più classico dei tòpoi: la morte, appunto, un «vuoto» che «anche al trapano resiste» (Montale 1971), un niente che però significa e sopporta, contro il niente insensato e intollerante del vivere: «io che tanto non sono niente e tu che sei quel niente che tutto sopporta» (p. 74). Un niente-morto cui il niente-vivo di Anna aspira a ricongiungersi – tanto più ora che l’ha vista, la Morte, quale dato e fatto di realtà, fisicamente posata su una «mattonella rosa», all’ospedale di Mestre (p. 63).

La morte: generatrice di comunità sovra-storiche e sovra-individuali e (forse unica) generatrice, pure in extremis, di senso: «C’è qualcosa che nella morte affiora…» (p. 79). La stessa sincronia temporale di cui si è detto – e la sovrapponibilità della storia di Anna con la/e storia/e del mondo – è possibile proprio grazie alla morte, capace di innescare la dialettica naitre-être-n’etre e così di sconfiggere la linearità della Storia. E Anna, che «odi[a] la Storia» (p. 70), inizia infatti a desiderare la sua negazione: la morte, che accomuna il destino suo e di Sante a quello di tutti («Cosa sarebbe successo se fossi morto 20.000 anni fa?», p. 71) – pure a quello del lettore, cui Anna Franzesca Anna Franzesca. si rivolge, ricordandogli minacciosamente la (de-) finitezza del vivere: «Ogni tuo primo piano può essere quello definitivo, lettore» (p. 68).

Pure il pensiero pare acquietarsi, fin quasi a morire, nella pace a-temporale del Requiem; fermarsi a riposare, classicamente come i monumenti della classicità stanno, immobili e prima del tempo e degli eventi. Nel resto del libro – nella forma ri-/in-franta delle note – il pensiero di Anna è «troppo veloce per essere seguito» (p. 47), troppo vivo; si rimette in moto appena arrestatosi («Tutto questo non ha più senso. Ci devo ripensare», p. 85), come in un appuntamento continuamente mancato con sé stesso e col tempo («Il nostro autobus arriva sempre in ritardo, il tempo arriva sempre puntuale…», p. 82). È un pensiero talmente inarrestabile da consumare, letteralmente, le batterie del telefono – che si spegne con la morte della ragazza, suggerendo peraltro un’inquietante e pericolosamente verosimile osmosi corpo-cellulare – e della vita.

Ecco che proprio l’estenuante, la consumante interrogazione sull’essere e il senso innesca nella ragazza-autrice-filosofa il desiderio di rimuovere e sublimare «il limite» della «struttura biomeccanica del nostro corpo» (p. 72), ovvero la sua deperibilità: un desiderio regressivo-progressivo di morte («ora che sei progredito», dice Anna al cadavere del padre, p. 73) e, più in fondo ancora, di ricongiungimento del corpo all’inorganico («O autobus. La vita dell’uno nell’altro. Prima di ritornare io cenere e tu lamiera», p. 86) e agli oggetti, detentori di una verità immobile e intransitabile, intransitoria, marmorea – una verità che non consuma batterie: «L’oggetto è. e l’uomo occupa il suo spazio» (p. 86).

Così, la metafisica che pure informa il libro dal profondo non è metafisica del divino (e, se lo è, lo è nel segno di una celaniana teologia negativa); ma una sorta di “metafisica della fisica” che parte dall’organico-fisico (il corpo, Anna) per cercare, attraverso di esso e soprattutto attraverso la sua distruzione (l’esplosione), l’essere oggettivo, oggettuale, esente dalla dialettica nascere-essere-morire: l’è. È la ricerca dell’è, dell’it, ingaggiata pure da un’autrice vicina a Franzesca come Clarice Lispector: «Ogni cosa ha un’istante in cui è. Voglio impossessarmi dell’è della cosa». «Ma la parola più importante del linguaggio ha un’unica lettera. è: È.» (Lispector 1973).

Metafisica della fisica, come dire che «L’immortalità può morire» (Duras 1984): che ha fine nei corpi, con i corpi, per poi rinascere, essere e non-essere ancora con loro. E così, daccapo, da, per sempre: perché il «mondo bambino» è sempre en train de – «Iniziato di nuovo per sottoporsi all’origine» (Agnetti). Per questo, lo stesso Punto della realtà – che la ragazza tenta per tre volte di fare verso la fine del libro – non finisce davvero, né sa fermare qualche conclusione: ma nasce, sempre ri-nasce-è-non-è insieme al mondo, ai corpi e alla lingua: «E, vedi, il nostro corpo, / il nostro corpo soltanto può dire / bianco, tellina, lontano / vento» (Santori 2007). Finito il corpo finisce il linguaggio, la pretesa di dire, il non-poter-dire: finito il libro, finisce la vita – ma solo per la penultima volta, «la penultima fine» (Mesa, citato in Augustoni 2015).

E a questo punto è la stessa autrice a ritirarsi, a finire: «A questo punto che il libro è finito, io mi vado a mettere il pigiama, entro sotto le lenzuola e spengo la luce e poi dormo» (Postfazione, p. 109). Spengo la luce e poi dormo: così l’autrice firma la propria lettera di addio, il proprio suicidio; perché il suo sonno è la sua morte – e andando a dormire (morire) dopo l’ultima pagina, suicida sé stessa e il suo libro: va a stare, insieme ad Anna, al centro di un niente che tutto sopporta. Postfazione e postumità: la fine dopo la fine. Ma una penultima fine anche questa.

Poi, l’ultima (penultima) grande domanda: «Cosa resta» dopo tutto questo finire, tutta questa penultimità? «Ma che sarà della neve dei pini / di quello che non sta e sta là, in fondo?» (Zanzotto 1968). Una domanda martellante, che rimbalza di pagina in pagina per tutto il libro. «Resterà solo la poesia / non importa se la mia / o di altri», scrive Anna (p. 96, 9 % di batteria). Resteranno frantumate la lingua, le domande. Resterà il mondo-bambino che nasce, la lingua-bambina che nasce – che porta in seno le grandi domande, ancora e ancora. Chi era Anna Bartoli, Cosa resta, Che cosa stiamo a fare qui, chi, è, Essere, Chi.

[1] cito, con un mio appunto, Franzesca: «La vita (scompare), la morte (non appare)», p. 92. Appare. E: «La tua morte, / che è qualcosa, / esiste adesso e prima non c’era», p. 73.

* * *

* * *

Dalla sezione “Quando mi vidi non c’ero”

COSA HA IMPORTANZA?

79 % di batteria. 4 luglio 2021

UPDAY DENKMARK, SLOVAKIA, ICELAND AND CURACAO ADDED TO QUARANTINE LIST

Insomma passerà tutto.

I giorni si susseguiranno tremendamente

comeigiornichesisusseguirannotremendamente.

Io non avrò tempo di esistere.

Dicono che il tempo non esiste.

Non c’è tempo, appunto, di esistere.

Ma tu raccontamelo adesso,

ora,

che solo qui,

nella Venezia degli anni Venti

quello che hai da dirmi non ha importanza

gli ho detto – parla tu, io non so più cosa dire.

*

QUANTE COSE ACCADONO UNA SOLA VOLTA?

40 % di batteria. 7 gennaio 2022

UPDAY MOST WON’T GET VACCIN UNTIL 2023, EXPERT SAYS

Il tempo passa. Ora. Ora. E ora.

E quella di cui finalmente ti racconto è una storia molto vecchia.

Quello che stava per accadere nell’agosto 2054 era un evento storico secolare, di

magistrale rilevanza – come molti altri negli ultimi 22 anni -, una “primavoltità”, direbbe

Gadda. Eravamo pronti. Eravamo in sollucchero, “giulebbe”, direbbe Gadda

ci trovavamo a Istanbul

la gente finiva sempre per andare verso il mare

sfregata a fissarlo e a confessargli i suoi pensieri

tu c’eri, turco, ellenico.

Ricordo perfettamente la forma delle nuvole astrali la mattina del 22 febbraio 2084.

L’immagine è chiara, netta, estremamente reale, tangibile, in 32K. La posso anche

rivedere, se voglio, con inquadratura macro, negli intervalli irti delle coste di velluto

nere di pantaloni anni ’90; o in ultravioletto su un pezzo scadente di sashimi di salmone

in un sushi bar d’Occidente. Le forme si ripetono come segnali.

Io ricordo perfettamente la forma delle nuvole la mattina del 22 febbraio 2024.

La figura, la silhouette. Si ripetono o sono io a vederle ovunque? O il mio cervello

comincia a funzionare come una loop station? Quante cose accadono una sola volta? Le

ipotesi sono l’unica cosa che non può sottrarsi alla realtà.

That Was Then This is Now.

*

Dalla sezione “Requiem per Sante Bartoli”

15.

Oggi è il primo giorno di morte di mio padre. È bastato che la malattia lo abbia carezzato,

posando delicatamente la sua gemma per farla avvizzire nella trachea, nei due bronchi

polmonari, nei bronchìoli, in oltre tremila alveoli polmonari, nel polmone sinistro e nei

suoi due lobi, nel polmone destro e nei suoi tre lobi, a sigillare nella carne l’ipotesi di un

altro mondo. Ognuno scava senza impaccio la fossa del proprio destino con estenuante

dedizione per seppellirvisi dentro.

*

46.

Che sarebbe successo se fossi morto 20.000 anni fa? Saresti morto probabilmente per

cacciare un mammut o un orso. Noi non vedendoti tornare ti avremmo cercato per i

boschi e le cave dell’odierna Provenza. Il nostro gruppo veniva da una località più

orientale, ma ci spingevamo fin lì durante la bella stagione, per cacciare. Ti avremmo

trovato allora con la metà della mandibola sinistra strappata e gravi ferite sulla spalla e

sull’omero, moribondo o già morto da almeno due giorni. Ti ho seppellito quella volta

nella caverna di una falesia, riempiendo di ocra gialla le parti mancanti del tuo corpo e

sistemando in posizione fetale, col capo rivolto a sud, così, se ti fosse andato di alzare

gli occhi, avresti potuto guardare il mare. Avrei riempito il tuo giaciglio di gusci di ricci

di mare, conchiglie marine e canini di cervo. Avrei sistemato bene la tua carcassa lunga

e decorata e cucito tra la tua pelle e l’abito file di perle. Ho disposto, quella volta,

all’altezza delle tue ginocchia e ai polsi, grossi pendenti d’avorio, facendo cura a

mantenere la disposizione dei tuoi bastoni così come tu li indossavi:

quattro in tutto

perforati tutti

da pezzi di corno d’alce

due sulla spalla sinistra, uno sul fianco e uno sulla schiena.

Infine, il tuo copricapo con i suoi pendenti.

Ti avrei abbandonato lì, una volta cercato e trovato, moribondo o già morto da almeno

due giorni.

*

52.

Ora che sei un calco vuoto

ora di te vedo solo la poesia

ora che sei progredito

dirò lì c’era la morte-creta.

*

56.

E tutti i tuoi morti sono morti

per abituarti all’idea della morte.

La tua morte, che è qualcosa,

esiste adesso e prima

non c’era: su questa terra

crea qualcosa per capire

che qualcosa non c’è più.

*

Dalla sezione “21.2.22”

COSA MI RENDE DIVERSA DA CIÒ CHE NON VIVE?

30 % di batteria. Ore 17:04

WhatsApp Lauretta ‘Hey, che fai oggi?’

Mi dissi per sempre addio e uscii

da casa non avrei mai voluto incontrare la persona che ero

I would have never met the person

I was non avrei mai voluto. Piove

di una pioggia fine. Il mondo, un alone

giallastro e scuro, è largo un

quarto di chilometro. La miopia

è una grande cosa, a volte

ti permette di vedere oltre

quello che gli altri vedrebbero troppo

bene, sottovalutando le distanze.

La lontananza delle cose vicine

ero ben distante da casa ormai, quasi un

quarto di chilometro separava

me da quella che ero e quello

di cui ti racconto è una storia

vecchia quanto il mondo

ha quasi ventidue anni.

Ho dimenticato gli occhiali sul comodino,

ma non posso tornare

Terribile Terrible

Affreux Affreux.

*

COSA RIEMPIE IL VUOTO?

18 % di batteria. Ore 18.29

SCHERMATA SALVATA. TOCCATE QUI PER APRIRE NELLA GALLERIA

Facciamo il punto sulla realtà II

I punti riempiono i vuoti

il significato impone le pause

il respiro si adegua al senso

il senso riempie i punti con il suo respiro

* * *

Germana Dragonieri è nata a Bari nel 1996. Conseguita la laurea in Lettere a Bologna, nel 2021 si è specializzata in Filologia moderna all’Università Ca’ Foscari di Venezia con una tesi sulla poesia pugliese del Novecento, pubblicata nel 2022 col titolo Lucciole. Il paradigma naturale nella poesia pugliese del Novecento (Metauro, Pesaro). Dal 2022 è dottoranda in Italianistica presso l’Università di Venezia con un progetto sulla poesia italiana degli anni Settanta.

Franzesca Sante (nata Francesca Sante) è nata nel 1993. Oggi vive a Venezia, dove si è laureata in Economia e Gestione dell’Arte con una tesi sul pubblico della poesia contemporanea. È scrittrice, copywriter, uxwriter e presta le sue competenze negli ambiti della moda e della cultura gastronomica. Ha collaborato con MediumPoesia, Minimaetmoralia, Rapsodia, RadioRAI3 e Semicerchio.