Una lettura nel segno del due

L’impressione generale alla lettura di Fiumi nefrite vortici di Pusterla è quella di una raccolta di dicotomie, tra sguardo secco, quasi disperato, sulle bruttezze orribili del nostro tempo (guerre in Ucraina e Gaza, le destre che salgono coi loro discorsi di discriminazione e violenza, disastro ecologico…) e d’altra parte la speranza che comunque resta nella vita che continua e che in qualche modo continuerà, foss’anche con dolore. Dicotomico, ma anche in qual modo taoista fin dall’epigrafe: “Viene il mattino, e anche la notte” tratto dalla Bibbia, dove si vede che ogni essenza porta anche il suo contrario. Due cose allo stesso tempo, ma a volte anche due cose tra cui scegliere, come vedremo.

La raccolta si apre con il componimento Airone all’alba, staccato dalle sezioni, componimento steso in distici in rima. L’airone è già nel segno del sangue, rappreso nel suo grigio, e vola sopra un paesaggio che presagisce la guerra nonostante la ricchezza presente del frumento (che ricorda il giallo della bandiera ucraina) e la bellezza dei fiori, ma passa anche su prigioni e fuggiaschi (s’immagina essere i campi di detenzione dei profughi). Noi, miseri (verso 3) siamo lì, immobili, appiccicati al terreno. Il poeta all’airone dice, spezzando la metrica con l’ultimo verso, una vera chute: “Vola, tu.”

La sezione seguente è quella che dà il titolo alla raccolta. Mi soffermo quindi particolarmente su di essa. Dopo il componimento iniziale, anche lui in distici, che cinematograficamente zooma anaforicamente verso una situazione e una scritta – Carnefices – il secondo dà il tono della raccolta. È un tono polifonico, come ci ha abituato Pusterla, con un’istanza enunciativa che può essere identificata probabilmente nell’Europa. Il titolo, Fiumi, nefrite, gioca sull’ambivalenza polisemica di nefrite, un tipo di terra, ma anche infezione di reni, procedimento che permette di sincretizzare significati, come anche altrove nella raccolta ed in questo componimento (es. “l’Europa dei diritti e dei rovesci”). I fiumi sono il teatro della civiltà, dove “molte cose iniziarono” ma dove il presente, anche verbale, è quello delle “leggi infauste”, di “un crollo inarrestabile”. I fiumi scorrono nelle terzine e tra terre inospitali, quando non proprio macabre, e ne risentono in quanto ne portano le tracce nel loro scorrere. La nefrite è una presenza insistente nel mezzo del componimento, dove chiama lessico a volte alto (“infauste”) a volte non si può più basso (“piscio” e “merda”). Alla fine della poesia si trova che l’io a cui il poeta presta la voce è esso stesso perso, spostato rispetto al sé, alienato:

io non più io

io già senza di me

d’altri padroni…

Il terzo termine del titolo di sezione e raccolta – vortice – arriva nel componimento successivo. Questo ha un effetto di un’Unheimlichkeit non dissimile da quello del film JoJo Rabbit: l’universo infantile, reso a rime, con alternanza di novenari e settenari e diminutivi quasi fosse una filastrocca per bambini è dislocato repentinamente con l’introduzione della simbolistica nazista sin dalla prima quartina:

Chi ha portato alla bambina

questa bella bandierina?

Com’è carina com’è carina

Con la bianca svastichina.

Si capirà alla fine della lettura che il vortice è quello che fa congiungere la realtà dell’infanzia, qui della madre in una foto da bambina, che porta speranza (speculare in questo senso l’infanzia dei nipoti dell’autore, che arrivano salvifici più in là nella raccolta) con il male della svastica.

Il componimento successivo continua a filare la storia familiare, con la madre qua malata e afasica, e un’immensa tenerezza nella vecchiaia che deve reimparare la vita. Si tratta, in realtà, al di là di questo tema e dell’aneddoto familiare, di una dichiarazione di poetica, del senso della poesia da leggere, come sarà chiaro poi, alla luce del nostro frangente storico:

e penso ora che senza parole una memoria

non può esistere, o un pensiero.

[…]

E tutto era già perso, senza voce.

Il poeta deve mettere in parole, se vuole che ci sia memoria, se vuole che ciò che stiamo vivendo esista nella nominazione, per dare una voce. Forse nella speranza di far prendere coscienza, seppur “obliquamente” (Addio a un’associazione letteraria).

Segue un Altro giro di vortice, questa volta con una polifonia scandita da asterischi, sul male che sempre esiste, e il ritorno che può fare, che, secondo certe voci, non potrà che fare. Nella polifonia si sentono anche discorsi che mimando quelli mediatici, cercano di minimizzare la gravità dei fatti con parole lenenti, e che, con tipico salto logico, quasi la logica del pentolone freudiano, dicono che “neppure gli altri [immaginiamo, la resistenza] erano stinchi di santo, cazzo, sicuro!”.

Segue un componimento a partire da un’altra fotografia familiare, per sviluppare questa volta le reazioni socialiste nel subbuglio degli anni venti. Le figure sono senza età, come se quelle lotte non fossero (solo) da storicizzare, ma (anche) da vedere come un dato astorico, quindi attuale anche oggi. La voce poetica della fine del componimento, quasi un narratore onnisciente, scandisce un’istantanea dei vari membri della famiglia di allora, anticipando quello che sarebbe successo loro di lì a poco (la guerra, l’arruolamento), elargisce presagi.

L’ultimo componimento della sezione ha un titolo (Sdruccioli per Andrea Afribo) di cui mi sfugge il senso, al di là della denotazione tonale su cui si impernia: una serie di parole sdrucciole, disposte a comporre quartine a rima alternata con l’invariabile dei versi pari, e con il primo verso di ogni strofa che è effettivamente uno sdrucciolo. Nella poesia quasi non c’è predicato, per mostrare la fragilità e l’assenza d’azione possibile che contraddistingue i soggetti descritti, che si potrebbero facilmente riconoscere in quelli di cui si è parlato nei componimenti precedenti, come anche le schiere di migranti attuali.

Questa prima sezione della raccolta è insomma intrisa di presagi, di moniti, tra cui il poeta trova un (nuovo?) scopo alla sua poesia: dare voce, se non proprio rimettere al loro posto alcune cose, almeno proporre una nominazione, forse persino una narrazione diversa (ma in realtà, quanto diversa da altre, seppur marginali nella mediasfera?) a ciò che viviamo.

Nella sezione A che punto è la notte si pone in primis il tema della convivenza con il male, quello del Nazi-fascismo (In un’altra fotografia… Lo zio della nonna…), come anche quello della permanenza di caratteristiche intrinseche nelle persone nonostante le condizioni della guerra. Le scelte metriche e stilistiche sono al segno della variazione, polifonica. Da menzionare la ricerca fatta in Cornacchia, roca amica… che sembra richiamare certo qual Ponge del Parti pris des choses per l’impaginazione in parte iconica, oltre che per la ricerca dell’essenza, da cui far partire significati metaforici. Centrale nella sezione, e che le dà il titolo, si trova A che punto, vorrei chiedere loro, che pone una domanda ansiosa chiedendo non ‘dove’, ma ‘quando’ ci troviamo, se il peggio è passato o probabilmente resta a venire. La voce del componimento deve persino chiedere il permesso per ciò che dice:

E l’alba c’è? Posso dire che c’era

una volta, almeno?

Dopo questa poesia nella sezione sono presenti componimenti accompagnati da altri in controcanto, ci indica l’autore, quasi filastrocche, specialmente l’ultima. Questa è significativamente piazzata dopo un componimento in cui si tratta d’ignorare, al contrario delle badanti, di “non badare” alla “perorazione «aiuto, aiuto, aiuto»”. Nella filastrocca si vorrebbe, per esempio, che “i sassolini / fosser tutti zuccherini” o altre cose della sorte. A chiedersi se i discorsi semplicistici, che raccontano favole, non siano a volte presi sul serio, contrariamente alla voce di questo componimento che conclude “poi la vita è un’altra cosa, si sa.”

La sezione Strade è imperniata sui luoghi, non sulle voci come la precedente. Attraverso luoghi, spesso strade appunto, come la via Pasteur che la apre, si va ad interrogare inizialmente i temi della memoria e del dimenticare (per es. Schizzo metropolitano). Sulla sezione si stacca il terzo componimento, che mi pare essere una svolta nella raccolta, il primo in cui pienamente si tratta di speranza, presente anche nell’“oggi” e “qui” ripetuti e caratterizzati come “giorni fasciati stretti di nera organza”. Il tema della speranza dunque, sviluppato nella forma con ciò che chiamerei dei ‘quasi’: il componimento è quasi un sonetto, quasi in rima; come se la speranza che “ancora chiama” non si potesse pienamente abbracciare, come se la “fatica” che pur costa la speranza non permetta di installarla pienamente sempre, ma solo “qualche volta”. Il tema della speranza si ritrova appieno più in là nella sezione, in A26, domenica d’aprile, attualizzata in una situazione concreta del poeta con il pensiero che volge alla nipote Gemma:

Ma dove le garzette

stanno ferme, dove il dietro e l’attorno si confondono

e una presenza improbabile sembra

per un istante possibile persino qui persino

oggi tra rombi di guerra e fiumi in secca, ecoansie,

proprio lì ti ho pensata

Gemma quasi gemma e più che gemma

che i nascenti del sol raggi rifrangi

a modo tuo, nel farsi della vita

che non sa non può finire e si fa strada lì davanti

a noi, si fa mondo quando il mondo è negato

si fa giorno sulle nevi distanti.

Questa speranza è uno dei tre messaggi centrali svolti dall’autore, insieme alla poetica di cui sopra e al tema del due. Questa speranza è la stessa che ispira l’Altro violino che “ancora suona / da qualche parte / suona nel fango”, la stessa della Sfilata notturna di tre nipotini e la stessa infine, al di là della troppo facile domanda fatta alle nuove generazioni (“inventaci un mondo / diverso da oggi e da ieri” in Costa Brava) la speranza che in Tullio in rivolta crea un noi intergenerazionale in cui si afferma la volontà di rompere con le favole che servono a dissuadere dalla rivendicazione e dall’azione.

Una terza chiave di lettura si trova nella sezione Strade, in Sul Garda, lungolago. Si tratta della chiave che più ha attirato la mia attenzione, nel verso “Più al largo delle nebbie sbucano tre cigni distanti e moventi”, in cui l’autore tiene a precisare in nota che “distanti e moventi” è ripreso da Dante, Paradiso IV, 1. In questo passaggio era messo in scena con altro allestimento quel che la filosofia ha poi chiamato il dilemma dell’asino di Buridano: l’immobilità che viene quando due opzioni a egual distanza non permettono una scelta.

Intra due cibi, distanti e moventi

D’un modo, prima si morrìa di fame

Che liber’uomo l’un recasse ai denti

Ritroviamo qui la cifra della raccolta, il due della dicotomia, della scelta (“Stai in bilico come sopra un burrone / un piede di qua uno di là e sotto il rombo / di un invisibile fiume.” in 11. Dalle terre alte). Lo si ritrova a termine della sezione successiva Piccola sinfonia del fango, in Addio a un’associazione letteraria, che non poco ha fatto parlare del poeta. In questo componimento, sostanzialmente il poeta esprime in prima persona il bisogno di non ignorare, di non lasciare in silenzio (cf. Senza voce) e, se non di schierarsi, almeno di porre, di porsi le domande i cui segni di punteggiatura “come uncini lacerano la pelle del mondo vicino e lontano”. In questo Addio, in cui il poeta prende un’istanza pariniana (Parini è altro nume tutelare nominato nella raccolta a cui si rifà esplicitamente l’autore, come nel Mattino nel pensiero a Gemma), che lucidamente esprime una scelta, un bivio, un’opposizione tra silenzio e voce rispetto alla nostra situazione storica in cui è imperativo scegliere. Questa dualità si trova anche in una struttura sintattica che ritorna più volte nella seconda parte della raccolta, con un elemento (spesso un verbo) e poi la sua negazione, come in Addio “ho saputo non ho saputo”. Il due dei distici ricorrenti, il due dell’ambivalenza polisemica che permette di sincretizzare due significati (“Europa dei diritti e dei rovesci”; “cataratta verso le tenebre”, etc.), il due dell’opposizione disastro/speranza, il due di canto e controcanto, il due della scelta tra silenzio e voce: due è dunque la terza chiave di lettura della raccolta.

Una volta che i tasselli sono disposti e a disposizione, Pusterla può sviluppare un nuovo respiro, con dei poemetti nella seconda parte della raccolta. La prima prova erano le Cronache ingloriose di Piccola sinfonia del fango. I poemetti più costruiti e secondo noi riusciti si troveranno in seguito con Le acque sotterranee di rimbaldiana memoria (il cui 4. esemplifica perfettamente la cifra del due di cui sopra), in Terre alte e in Ultimo fiume.

In Terre alte si riprendono gli elementi naturali sviluppati prima: la luce, gli uccelli ed il loro volo che li rende affini al vento (cf. il nibbio di 8.), vento assimilato alla parola poetica giusta benché chimerica (“Rimane la parola / sempre distante, sempre approssimante. / Ma un soffio la sommuove a volte, un vento.” in 4.), mentre quasi sembra di riconoscere il poeta nella breve descrizione dello scoiattolo “mammifero che invano tende al volo” in 3. Si trova così in questa sezione il limite della polifonia del poeta, che nonostante l’esser riuscito a prendere le sembianze, anzi la voce, di un rametto a mo’ di contemporaneo bateau ivre, trova qui un “Grande mistero invece / dei pesci, degli uccelli, degli insetti” in 3. e conclude con la fondamentale estraneità dell’umanità al mondo degli animali:

Ma noi sappiamo di essere gli esclusi.

I distruttori, gli estranei sempre altrove.

Se un canto esiste non è più per noi,

se mai lo è stato.

In Ultimo fiume si sviluppa, riprendendo temi trattati, il tema della speranza e del futuro che è “da inventare” e quindi da immaginare. L’ultimo fiume è in realtà un titolo che fuorvia la lettura, in quanto questo ultimo fiume è rapidamente dietro di noi, già “attraversato” al secondo verso del primo componimento. Segni che invitano a coltivare la speranza sono sparsi nella raccolta, e si ritrovano qui per esempio in Sul ciglio di qualcosa, rivolo o scarpata. Si cominciano ad aprire gli “orizzonti multipli” mentre si trovano tracce di vita che stanno sedimentando per diventare il suolo di domani (Cos’erano questi muri…). Il ‘noi’ si afferma in questa sezione, anche contro le avversità:

Eppure continuiamo

A passi lenti, un’altra età sulle spalle,

nel disastro e nella speranza.

Si lasciano dietro di sé i nomi, pesanti, degli animali e di noi: “Anche noi senza nome, anche noi liberi”; e si passa a fidarsi di altri sensi che la vista e l’udito, più animaleschi forse “annusiamo l’odore dell’aria. Nella festa / dei venti.” Ed il viaggio, che invito il lettore a scoprire da sé, ha come penultima tappa un’accorata riflessione sulle parole, su come esse guidino benché imperfette: “E sono ancora loro che ci guidano”; nel nominare, o meglio qui nel rinominare. E senza svelare la fine del viaggio, direi solo che, contrariamente ad un proverbio cinese, dietro le montagne non ci sono altre montagne. Quest’ultima sezione mi sembra un magnifico esempio di quell’epica dei vasti orizzonti invocata da Pietro Federico qui su Atelier.

Spesso ho sentito parlare di raccolte di poesia come di “proposte”. Con questa raccolta Pusterla non ci propone, ci impone una visione e soprattutto, al di là della sua poetica, ci impone di vedere ciò che nomina. Contrariamente a quanto si potrebbe (ingiustamente) pensare nell’Addio a un’associazione letteraria, non è il solo a farlo nella letteratura recente. Per non citare che due volumi tra i tanti, basti pensare al Loredano Macchiavelli de La stagione del pipistrello per il romanzo o all’Hervé Le Tellier di Le nom sur le mur. Ma al di là della cupezza dei nostri tempi perfettamente espressa nelle prime due sezioni, da piangerne, Pusterla ci ricorda la speranza della vitalità, la stessa voglia di vivere che aveva animato la lotta della Gerda descritta nella Ragazza con la Leica, la stessa di Tullio (come non pensare al De Mauro che dati alla mano spiega l’importanza dello scritto per la democrazia…) che ci dice, a noi che potremmo a volte tentennare sul contrapporre discorsi altri a quelli che fanno della discriminazione, del razzismo e del fascismo una banalità, che per scrivere, ma anche per parlare, per dire, non si può aspettare dopo: “Adesso è dopo!”.

Marco Cappellini

* * *

* * *

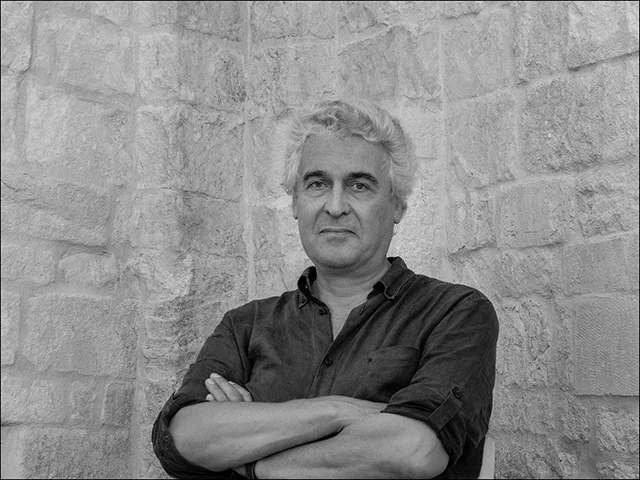

Fabio Pusterla (Mendrisio CH, 1957) è insegnante presso il Liceo Cantonale Lugano 1 e presso l’Università della Svizzera Italiana. Attivo come studioso (in ambito dialettologico ha curato l’edizione critica delle opere narrative di Vittorio Imbriani), saggista (Il nervo di Arnold, Marcos y Marcos 2007) e traduttore (soprattutto dell’opera di Philippe Jaccottet), è autore di raccolte poetiche, parzialmente riassunte nelle antologie Le terre emerse (Einaudi 2009) e Da qualcheparte nello spazio (Le Lettere, 2022). Gli interventi sulla scuola sono raccolti in Una goccia di splendore (Casagrande, Bellinzona 2008). Tra i titoli recenti, Argéman (Marcos y Marcos 2014), Cenere o terra (Marcos y Marcos 2018), Tremalume (Marcos y Marcos 2022), e la sua ultima raccola Fiumi nefrite vortici (Marcos y Marcos 2025).

Marco Cappellini (Crema, CR, 1985) vive in Francia dove tiene una cattedra di glottodidattica all’Université Claude Bernard Lyon 1. Non ha pubblicazioni di poesia e letteratura.

* * *

© Fotografia di Dino Ignani